無垢フローリングの床って、最初は本当に気持ちいいんですよね。

木のぬくもり、素足で歩いたときの感触、部屋全体の温もり感…。

でも、それが何年も経つと、だんだんと小傷や黒ずみ、ワックスのムラが気になってきませんか?

「張り替えるほどでもないけど、この傷どうにかならないかな…」と悩む方、多いんです。

そーだよなぁ、せっかく無垢材を選んだのに、メンテナンス方法がよく分からないって不安にもなりますよね。

そこで今回は、「無垢フローリングの研磨費用」を中心に、業者に頼む場合の相場やDIYとの違い、費用を左右するポイント、さらには美しい状態を長く保つコツまで、徹底的に解説します。

無垢フローリングの研磨とは?目的と必要性

無垢フローリングの研磨は、表面の汚れや小さなキズ、ワックスの劣化を削り取って、新品同様の美しさを取り戻すメンテナンス作業です。

表面を紙やすりや研磨機で均一に削ることで、傷んだ層を一掃し、木の本来の木目や質感を甦らせることができます。

また、研磨によって床の表面が滑らかになり、次に行う塗装(オイルやワックス)の密着性も向上します。

その結果、仕上がりの美しさはもちろん、耐久性や撥水性もアップし、結果的に長持ちする床になるのです。

無垢フローリング研磨の費用相場

最も気になるのは、やはり「費用」ですよね。以下の表に、研磨と塗装の費用相場を整理しました。

| 項目 | 相場(1坪あたり) | 備考 |

|---|---|---|

| 研磨のみ | 5,000円~6,000円 | 床の状態や業者により変動 |

| オイル塗装 | 5,000円~10,000円 | オイルの種類や工程数で幅が出る |

| 合計費用目安 | 10,000円~16,000円程度 | 研磨+オイル塗装の合算 |

たとえば、10坪(約33㎡)のリビングを研磨・塗装する場合、ざっくり見積もっても 10万円~16万円程度 かかることになります。

費用が変動する理由とは?広さ・木の種類・劣化具合がカギ

同じ「研磨」といっても、状況により金額は変わってきます。たとえば、次のような点が影響します。

床の広さ(坪数)

フローリング研磨の費用は、まず施工面積(床の広さ)によって大きく変わります。

基本的には1㎡または1坪あたりの単価で見積もられますので、面積が広くなればその分コストも上がるのは自然な流れです。

ただし、広い範囲を一括でご依頼いただいた場合には、作業の段取りが効率的になる分、1㎡あたりの単価を抑える“まとめ割”を適用できる場合もあります。

たとえば、ワンルーム10㎡だけの施工と、LDK30㎡以上の施工では、同じ機材でも準備・片付けの手間が違うため、ある程度まとまった広さの方が1㎡単価は割安になる傾向があります。

これは業者によって方針が異なるため、まずは面積ベースで相談してみることをおすすめします。

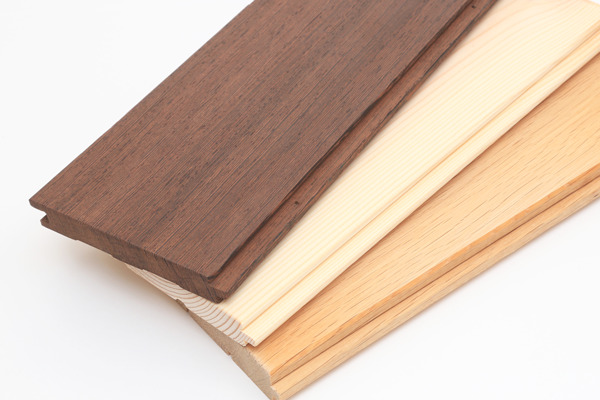

樹種による硬さ・仕上がりの違い

木の種類(樹種)によっても、研磨作業の難しさと時間が大きく異なります。

たとえば杉やパインといった柔らかい針葉樹系の無垢材は、比較的サンディングがしやすく、機械の負担も少ないため作業がスムーズに進みます。

一方で、ナラ(オーク)やウォールナットなどの硬質な広葉樹系の床材は、削るのに時間がかかるうえ、サンドペーパーの消耗も激しくなりがちです。

硬い木ほど仕上がりは美しいですが、その分工程が増え、使用する道具や時間が増えるため、費用が高めに設定される場合があります。

つまり、同じ広さでも、床材の性質によって手間のかかり方が違うので、費用にも差が出るというわけです。

傷み具合やワックスの残り方

床の劣化具合や、過去にどのようなメンテナンスがされてきたかも、研磨の工数を左右する重要な要素です。

たとえば、長年にわたって何度もワックスを重ね塗りされてきた床では、表面が厚く覆われており、塗膜を完全に削り取るまでに多くの時間とサンディング工程が必要になります。

また、ペットの爪跡や重量物による深いへこみがある場合、それをきれいに取り除くには通常よりも多く削る必要があり、研磨回数が増えるとコストが上がるという構造になります。

つまり、床は見た目だけでは分からない「メンテナンス履歴」も作業時間に影響するため、状態を見極めたうえでの個別見積もりが不可欠です。

施工範囲の状況(家具・段差)

施工する部屋の「環境条件」も、費用に影響を与えるポイントです。

たとえば、家具が多く残っていると、施工前に家具の移動・養生作業に時間がかかり、追加費用が発生することがあります。

また、部屋がL字型になっていたり、段差が多い、部分的に素材が違うなどの構造的な要素があると、機械の入りにくい箇所が増え、エッジサンダーによる手作業が必要になります。

施工する範囲が「まっすぐで何もない一面の床」と「入り組んだ形で家具が多数ある床」では、作業時間も体力も段違いになるため、費用にも反映されます。

こうした細かな条件まで加味することで、現場ごとに最適な価格設定がなされているのです。

DIYで研磨する場合の道具と費用

「自分で研磨すれば費用を抑えられるのでは?」という声もよくあります。確かに、業者に頼むよりもコストは下がります。

ただし、道具の準備や技術的な面からみて、ハードルは少し高めです。

DIYで必要な主な道具

| 道具名 | 価格帯(レンタルまたは購入) | 補足説明 |

|---|---|---|

| 電動サンダー | レンタル:8,000円~/日 | 広範囲に対応できる中型機が理想 |

| サンドペーパー | 1,000円~(番手複数必要) | 粗め→中目→細かめと使い分けが必要 |

| 掃除機・集塵機 | 家庭用でも可 | 削りカスが大量に出るため必須 |

| オイル塗料 | 7,000円~/缶 | 無垢材専用の自然塗料を推奨 |

DIYなら材料費込みで1坪あたり2,000円~4,000円程度に抑えることも可能です。

ただし、時間や労力は相応にかかり、うまくいかないと逆にムラが目立つリスクもあります。

業者に依頼する場合のポイントと注意点

無垢フローリングの研磨は、プロに任せた方が仕上がりが格段に良くなります。

特に、以下のようなケースでは業者への依頼をおすすめします。

広い部屋を一気に仕上げたいときは、プロの機動力が頼りになる

例えば、10帖以上の広さがあるリビングやLDK全体を一度に仕上げたい場合、業務用の大型機材を使いこなせるプロでなければ、時間も手間も想像以上にかかることになります。

DIYでは数日がかりになるところを、プロであれば1~2日で高精度かつムラなく完了できるため、時間的にも精神的にも安心感があります。

特に生活スペースを止められないご家庭では、スピードと仕上がりのバランスを考えれば、業者選択が最適解になるケースが多いです。

過去にDIYで失敗した経験があるなら、リスク回避のためにもプロに相談を

「以前、自分でやってみたけどムラになった」「塗装がうまくいかず斑点だらけになった」

そんな過去の失敗経験がある方は、無理に再チャレンジするよりも、床材にダメージが広がる前にプロに任せた方が得策です。

実際、当社にも「DIYでやったが納得いかず、結局プロに直してもらいたい」というご相談は多数あります。

やり直しには倍の手間と費用がかかることもあるため、最初から専門知識のある職人に依頼した方が、結果的に安く、確実に仕上がるケースが多いのです。

細かい段差やささくれが気になるなら、職人の目と手に委ねるべき

床の表面にある微細な段差、反り、ささくれなどは、見た目だけでなく日々の暮らしでの引っかかりやケガの原因にもなります。

これらの細かい不具合は、目視だけでなく手の感覚で確認しながら丁寧に処理できる職人の技術が不可欠です。

サンダーの当て方や番手の選び方、端部処理の細かさなど、数ミリ単位の調整で仕上がりが大きく変わるのがこの作業の難しさ。

「触ったときの滑らかさ」にまでこだわるなら、プロの手仕事を選ぶ価値は十分にあります。

塗装・保護仕上げまで一括で行いたいなら、プロの“段取り力”が強み

フローリング研磨は「削るだけ」で終わりではありません。

削った後にはオイルやウレタンなどの仕上げ塗装を施して、木材を保護する工程が必要です。

DIYでは塗装ムラや乾燥不足によるベタつきなど、思わぬトラブルが起こりやすい工程ですが、プロであれば気温や湿度、木材の状態を加味した上で最適な塗装工程を段取りよく進行できます。

また、使用塗料の選定から施工後のメンテナンスアドバイスまで一貫して対応してもらえるのも、業者に依頼する大きなメリットです。

部分的な張り替えを伴う場合は、下地処理や色合わせまで任せたい

フローリングに一部だけ深刻な劣化や破損がある場合、その箇所だけ張り替えて全体を研磨・塗装でなじませるという手法が必要になります。DIYでは、床材の継ぎ目を正確にカットして組み合わせるのは非常に難易度が高く、下地調整や段差処理も含めると専門的な技術が必要になります。

また、張り替え部分と既存の床材で色味や木目が異なるため、研磨後の塗装でうまく全体になじませることも重要なポイントです。

こうした“仕上がりの調和”まで求めるなら、プロの対応力に任せるのが確実です。

業者選びのポイント

過去の施工事例を確認する|仕上がりの“現実”を見てから依頼を判断

業者選びにおいて最初に注目したいのが、過去の施工事例の有無とその内容です。

実際にどのような床を、どんな仕上がりで蘇らせてきたのかを見ることで、その業者の技術レベルや仕上げの雰囲気、得意としている床材などが具体的に分かります。

写真だけでなく、「どんな状態の床が、どう変わったのか」というビフォーアフターの説明があると、より信頼感が高まります。

また、事例を多く公開している会社ほど、技術に自信を持っている傾向がありますので、選定の判断材料としては非常に有効です。

「この色味、好みに近いかも」「このくらいの傷でも綺麗になるんだな」など、自分の家に置き換えたときのイメージを掴むことにもつながります。

張り替え・研磨・塗装の一貫施工ができるか|総合対応力で差が出る業者の実力

フローリングのメンテナンスでは、「研磨」だけでなく、部分的な張り替えや、その後の塗装・保護仕上げまでが一連の流れになるケースが多くあります。

このとき重要なのが、それらの作業をすべて自社で一貫対応できる業者かどうかです。

なぜなら、多くの会社では張り替えだけは別業者、塗装は下請けに委託…というように、作業が分断されてしまうことがあり、そうなると工期が長くなったり、対応にズレが生じたりするリスクが高まるためです。

自社施工で一括管理できる業者であれば、工程の無駄や連絡の齟齬が少なく、結果としてコスト面でも有利になります。

特に「総合力」が必要な無垢フローリングの再生工事では、こうした一貫性こそが、満足度を大きく左右します。

研磨後に行うオイル塗装の役割と費用感

研磨が終わった床は、裸の木の状態です。このままだと水や汚れに非常に弱いため、必ず仕上げに塗装を行う必要があります。

無垢材には「オイル塗装」が主流で、木の呼吸を妨げず、自然な風合いを活かせる点がメリットです。

また、オイルにはUVカットや撥水効果があるものもあり、使用する塗料によって費用は変わります。

塗料の種類と特徴(比較表)

| 塗料名 | 特徴 | 費用相場(1坪あたり) |

|---|---|---|

| 天然オイル系 | 自然由来で安心、マット仕上げ | 5,000円~7,000円 |

| 油性オイル系 | 水に強くメンテ性も高い | 6,000円~9,000円 |

| UVカットタイプ | 色あせ防止に有効 | 7,000円~10,000円 |

研磨とオイル塗装の定期的なメンテナンスで床寿命を伸ばす

無垢フローリングは定期的なメンテナンスをしてこそ、その良さが活かされます。

目安としては5~10年に一度の研磨・再塗装が理想的です。

もちろん、日常の掃除や湿気対策を意識することで、より長持ちさせることができます。

たとえば、

・水拭きはしすぎない

・椅子の脚に傷防止フェルトを貼る

・直射日光を避けるカーテンをつける

こういった細かな気遣いが、次回の研磨までの期間をぐっと延ばしてくれるのです。

床の美しさを保つなら研磨と塗装はセットで考える

無垢フローリングは「削って整えて塗る」ことで、また新品のような美しさに生まれ変わります。費用は決して安くはありませんが、張り替えよりも圧倒的にコスパが良く、愛着のある床を長く使えるのが最大の魅力です。

業者に頼む場合は1坪あたり1万円前後、DIYならその半額程度で可能ですが、仕上がり重視ならプロに任せるのが安心です。

まずは数社から見積もりを取って比較し、自分の家に合った方法を見つけてみてください。