置床工法は、床スラブ(鉄筋コンクリートの床)と床仕上げ材の間に空間を設け、その間に配管・配線・断熱材などを配置することができる工法です。特に集合住宅やマンション、オフィスビルなどで多く採用されており、居住性や施工性の向上に貢献しています。

この記事では、置床工法における配管の仕組みと特徴について詳しく解説します。

置床工法の基本構造と配管スペースの確保

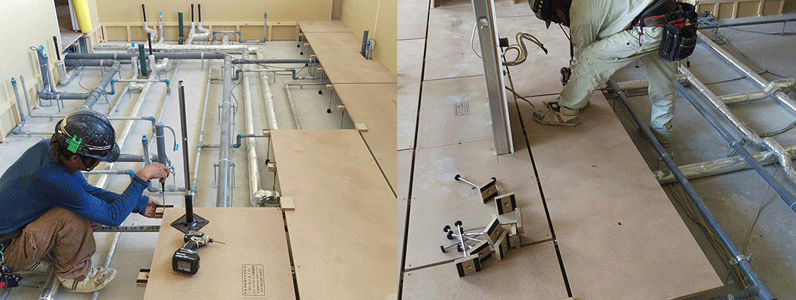

置床工法では、コンクリート製のスラブの上に支持脚やパーティクルボードなどで床の下地を構成し、その上にフローリングなどの化粧床を施工します。

この支持脚によって床とスラブの間に空間が生まれ、そこに給水管、排水管、ガス管、電気配線などを通すことができます。

根太間に配管が通せるという柔軟性

根太床構造の場合、根太の間に配管を通すことができるため、設計やリノベーションの自由度が非常に高くなります。

既存建物の改修工事でも配管ルートを比較的自由に調整できるため、老朽化した配管の更新にも適しています。

支持脚式の置床と配管の相性

支持脚式の場合は根太を用いず、ボルトで高さ調整ができる支持脚の上にパネルを敷く構造です。

このタイプの置床は、床高の調整がしやすく、配管を通すスペースも確保しやすいため、特にリノベーション案件で重宝されます。

転がし配管という選択肢とその特徴

転がし配管とは、コンクリートスラブの上に直接配管を敷設し、その上に床を施工する工法です。

置床工法と相性が良く、多くの集合住宅で採用されています。

転がし配管のメリット

◆配管位置の自由度が高く、設計の柔軟性が増す

◆下地を削る必要がないため施工時間の短縮につながる

◆床下の点検口から配管のメンテナンスがしやすい

例えば、洗面所やキッチンの水回りの移設時には、転がし配管が非常に有効です。スラブに穴を空けることなく、必要な位置に自由に配管を敷設できます。

注意点としての高さ制限

一方で、転がし配管は一定の床高さが必要となるため、天井高に制限がある物件では施工できないケースもあります。

特にリフォーム現場では、設計時に床下空間の確保が重要となります。

置床工法が配管において優れている理由

置床工法は、配管や配線を床下に収めるための空間を効率的に確保できるという点で優れています。

以下のような利点があります。

施工性と保守性の向上

施工時には、設備業者と連携して床下に配管を組み込むことができます。

配管の経路が見やすくなり、保守や点検が容易になることで、将来的なメンテナンス費用を抑えることにもつながります。

美観を保ちながら高機能を実現

置床工法では、配管を床下に隠すことができるため、室内の見た目がすっきりと保たれます。

加えて、断熱材や遮音材と組み合わせることで、機能性と快適性の両方を高めることができます。

まとめ:快適な空間づくりのために、置床+配管の活用を

置床工法は、建物の機能性を高めるだけでなく、快適な住空間をつくる上で非常に優れた手法です。

配管を床下に通すことで、見た目を損なわずに設備の自由な配置が可能になり、リフォームや新築のどちらにおいても高いメリットがあります。

配管計画と床構造をセットで考えることで、無駄のないスマートな空間設計が実現できます。