「古いフローリングを自分で綺麗にしたいけどどうすれば…?」

フローリングが傷んできたときに一度は考える悩みですよね。

表面の汚れや傷を研磨機で削ってリフレッシュできたら…と想像することありますよね。

しかし実際に研磨機をレンタルして自分で床を削るとなると、「本当にうまくできるの?」「どんな機械を使えばいいの?」と不安も出てくるのではないでしょうか。

その疑問がまさに大切です。

本記事では、リフォーム業者の方やDIYを検討している方に向けて、フローリング研磨機の種類からレンタル方法、料金相場、そしてDIYの難しさやプロ業者の紹介まで徹底解説します。

読み終えれば、床研磨の課題と解決策が自然と見えてくるはずです。

フローリング研磨に使われる機械の種類

フローリングの研磨に用いられる機械にはいくつか種類があります。

それぞれ特徴が異なり、用途に応じて使い分けられます。

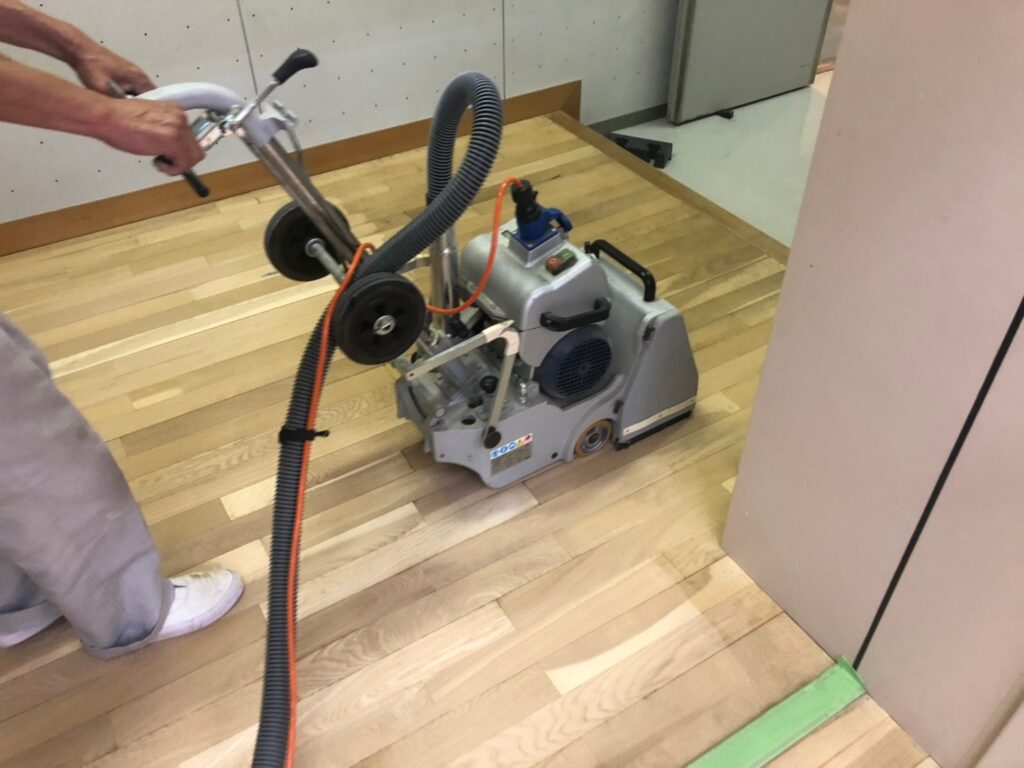

ドラムサンダー

床全面を研磨する大型機械です。

前方に回転するドラム(筒状の部分)にサンドペーパーを巻きつけ、木床の表面を一気に削ります。

重量がありパワフルなので、古い塗装や傷を短時間で削り取るのに適しています。

一方で操作にはコツが要り、止まったまま当てると床に凹み(削りすぎ)を作ってしまうこともあります。

近年はドラムの代わりにベルト状のヤスリを使うベルトサンダー構造の機種も多く、プロが使う高性能機ではドラム式・ベルト式いずれもあります。

エッジサンダー(エッジャー)

壁際や部屋の隅など、ドラムサンダーでは届かない箇所を研磨する小型の電動サンダーです。

丸い円盤(ディスク)に紙ヤスリを装着して床面を研磨します。

手持ち式で小回りが利き、壁ぎわ数センチの範囲や角を研磨するのに使われます。

エッジサンダーのおかげで部屋全体の床を均一に削れるのですが、こちらも強く当てすぎると局所的に削りすぎて削りムラになるため注意が必要です。

ランダムサンダー/オービタルサンダー

手持ち式の小型研磨機で、円盤が偏心運動(ランダム軌道)することで滑らかに削れるタイプです。

床全面を研磨する主力機にはなりませんが、角や細かな箇所の仕上げ、また研磨後の細かい傷を消す仕上げ研磨に使われます。

ランダムサンダーは比較的扱いやすく、DIYでも市販されています。

ただしパワーが小さいので広範囲の研磨には時間がかかります。

ポリッシャー(バフマシン)

一見すると研磨機に似ていますが、本来は清掃やワックスがけに使う機械です。

床面に当てた回転ブラシやパッドで磨き上げるもので、ビル清掃業者がワックス剥離や洗浄に使用します。

研磨紙(サンドペーパー)ではなくパッドを装着し、フローリング表面を研磨(サンディング)というよりは研磨後のツヤ出しやオイル塗装の塗り広げなどに使うことがあります。

あくまで仕上げ用途であり、傷を削って平滑にする力はドラムサンダーほど強くありません。

以上のように、フローリング研磨には用途に応じて大型の床研磨機と補助的な小型サンダー類を組み合わせて使います。

例えば広い面積はドラムサンダーで荒削りし、隅はエッジサンダー、最後にポリッシャーで表面を整える、といった流れです。

機械の種類を理解することで、必要な機材のイメージが掴みやすくなるでしょう。

フロアサンダーをレンタルするには

フローリング研磨用の機械を自分で使いたい場合、専門のレンタル会社からフロアサンダー等を借りることができます。

建築機械のレンタル大手から地域のレンタル店まで、取り扱いは様々です。

代表的なレンタル業者として以下のような会社があります。

| レンタル会社 | レンタル可能な研磨機の例 | レンタル料金 (目安) |

|---|---|---|

| レンタルのタマムラ (きかいレンタル・マタムラ) | 100Vフロアーサンダー(シルバーライン製、集塵袋付き) | 8,000円/日、120,000円/月 ※3日~ |

| アクティオ (Aktio) | 床研磨機各種(例:ライナックス製研削機など) | 要問い合わせ(機種・在庫により異なる) |

| レンタルのニッケン (Nikken) | フロアサンダー、ポリッシャー等研磨機器 | 要問い合わせ(営業所に確認) |

レンタルのタマムラでは個人向けに近い形でフロアサンダーを扱っており、シルバーライン製の100V床研磨機を1日あたり8,000円で貸し出しています。

月極だと120,000円で、短期でも最低3日分から料金が発生する仕組みです(1~2日で返しても3日分請求)。

シルバーラインは海外メーカーですが、日本の家庭用電源(単相100V)で使えるモデルで、住宅の床研磨に適した機種です。

一方、アクティオやニッケンなど建機レンタル大手では、研磨機の種類も豊富ですが料金は公式サイト上で公開されていない場合が多く、「お問い合わせください」となっています。

これは機械の仕様(例えば重量級の業務用200V機か、小型100V機か)やレンタル期間によって料金が変動するためです。

また、これら大手から借りる場合は法人登録や会員登録が必要なケースもあります。

まず最寄りの営業所に問い合わせ、在庫している床研磨機の種類や料金を確認しましょう。

レンタル手続きのポイント: 床研磨機は重量があるため、配送を頼むと送料が高額になることがあります。

可能ならばトラックで直接引き取り・返却するとコストを抑えられます。

また研磨に使うサンドペーパーや砥石類はレンタル料金に含まれず消耗品として別途購入となるのが一般的です。

事前に必要なペーパー番手(粗さ)をレンタル先に相談し、適量を用意しておくとスムーズです。

床研磨機の使い方と種類別の特徴

研磨機を実際に使う前に、基本的な使い方の流れと機械ごとの特徴を押さえておきましょう。

木の床を削る場合と、古い床材や特殊な下地処理をする場合とで適切な機械が異なります。

それぞれの種類について、どんな用途に向いているか説明します。

木床専用の研磨機(フローリングサンダー)

木のフローリング表面を削る目的で使う研磨機が、前述したドラムサンダーです。

使い方は、床にサンダーを置き、電源を入れて常に動かし続けながら表面を削ります。

停止したまま当てると一箇所が深く削れすぎるため、一定のスピードで前後に動かすのがコツです。

一般的には粗→中→細と目の荒いサンドペーパーから順に3段階ほど掛けていきます。

最初に荒削りで古い塗膜や傷を落とし、中くらいで平滑に整え、最後に細かい目で仕上げるという手順です。

木床専用機は木以外の床には使うのは難しいです。

例えばコンクリート下地やタイルには歯が立たず、逆に機械が壊れる恐れがあります。

また、集塵袋を正しく装着し、こまめに木粉を捨てながら使わないと、大量の粉塵で作業環境が悪化します。

最近の機種は集塵性能も向上していますが、完全に無塵というわけにはいきません。

研磨時は必ず粉塵マスクやゴーグルを着用し、安全に配慮しましょう。

古い床材や塗膜の除去用研削機(ライナックスなど)

長年ワックスを塗り重ねた床や、古い接着剤が残った床を研磨する場合、木床用のサンダーでは歯が立たないことがあります。

そうした頑固な塗膜や接着剤の除去には、ライナックス社の床表面研削機など専用の研削機械が用いられます。

研削機はサンドペーパーではなくカッター(刃)を床面に当てて削り取る仕組みで、表面の硬い層を剥がしとるのに適しています。

ライナックス社の床表面研削機(K-200ENV 型)。

刃を高速回転させ、古い塗膜や接着剤を削り取る用途に使われる。

木材の研磨というより下地処理用の機械であり、削り跡は荒いのでこの後にサンダーでの仕上げ研磨が必要になる。

ライナックス製の研削機「ポルチェⅡ」シリーズは、薄い塗膜剥離や貼り床材の接着剤除去に威力を発揮します。

刃の種類を付け替えることでコンクリートの表面を荒らす(目粗し)ことも可能で、床下地全般の下地調整に特化した機械です。

ただし、木そのものを平滑に仕上げる事はできません。

例えば古いフローリングの表面に厚い塗膜がある場合は研削機でまず削り落とし、その後に木床用サンダーで平滑に研磨するというように、プロは複数の機械を使い分けています。

フロアポリッシャー(研磨兼清掃マシン)の活用

前述のフロアポリッシャーは主に清掃用ですが、研磨工程でも補助的に使われます。

円盤パッドに研磨スクリーン(目の荒い網状の研磨材)を付ければ、サンダーと同様に木床を削ることも可能です。

ただしポリッシャーは重量がそれほど大きくなく、研磨圧が弱いので、軽い研磨や仕上げ研磨向きといえます。

例えばウレタン塗装の間に「目消し研磨(表面をわずかに荒らして次の塗装の密着を良くする作業)」を行う際に、ポリッシャーでサンドペーパーをかけることがあります。

清掃業者が使う場合は洗浄ブラシやワックス用パッドを付けますが、フローリング再生の現場では目の細かい研磨パッドで表面を磨き上げるように使うケースもあります。

扱いやすい反面、強力な削り作業には向かないため、本格的な削りはサンダー、ポリッシャーは仕上げという位置付けになるでしょう。

床材剥がし機(古い床材の撤去専用機)

リフォーム現場によっては、フローリングそのものを貼り替えるために古い床材を剥がす必要がある場合もあります。

そんなときに使われるのが床材剥がし機です。

これは研磨というより解体用の機械ですが、床関係の機器として合わせて紹介します。

床材剥がし機(三笠製作所 MS-60 型)。

先端のブレード(刃)を床材と下地の間に食い込ませ、振動で古いシートやフローリング板を剥離する。

重量があるため手押しで進めると次々と剥がしていける。

床材剥がし機は、先端にシャベル状のブレードが付いており、これを振動させながら床材の下に滑り込ませていきます。

長年貼られて固着したクッションフロアやクッションフロア用接着剤、フローリング板なども機械パワーで効率よく剥がせます。

手作業でスクレーパーを使うと非常に重労働な床材はぎも、専用機なら作業時間を大幅に短縮できます。

ただし大型で扱いにコツがいるため、一般家庭より業者向けの機械です。

以上、目的別に床研磨・剥離関連の機械を見てきました。

自分で研磨機を扱う場合は、削りすぎないよう慎重に操作し、機械の特性を踏まえて使い分けることが重要です。

Bona製のマシンはレンタルできるか?

フローリング研磨機の世界的な有名メーカーにBona(ボナ)社があります。Bona製のサンダーは高性能で粉塵排出が少なく、プロのフローリング業者が好んで使うブランドです。

では、そのBonaのマシンを個人でレンタルできるのでしょうか?

結論から言えば、Bona製研磨機の一般レンタルはほとんど行われていません。

国内のレンタル会社の機種リストにはBonaの名が載ることは稀で、あったとしても企業向け特別レンタルでしょう。

Bonaマシンは価格も高額でメンテナンスに専門知識が要るため、機械そのものを貸し出すより研磨作業ごとプロに依頼するケースが一般的です。

例えば床研磨専門業者の株式会社霜鳥はBona製の研磨機を複数台保有しています。

霜鳥のようなプロ会社では、体育館など大規模施設用に10台以上の研磨機を揃え、現場の規模に合わせて同時投入することも可能です。

Bonaのマシンは優れた集塵機能や仕上がりの良さがありますが、そのポテンシャルを引き出すにはやはり熟練の技術者が必要です。

そのため「Bonaをレンタルしたい」というより、「Bonaも使っている信頼できる業者に任せたい」と考えるのが現実的でしょう。

もしどうしてもBona製マシンを使いたい場合、研磨業者に相談して作業してもらう形になります。

Bonaを活用している業者に依頼すれば、高品質な研磨仕上げを期待できます。

逆に言えば、機械だけ借りても使いこなすのは難しいので、Bona研磨機にこだわるならプロに任せる方が安心です。

レンタル料金の違いによる機械性能差と削りムラのリスク

研磨機のレンタル料金は機種や性能によって差があります。高性能で大型の機械ほどレンタル費用も高めで、逆に手頃な機械は小型でパワーが控えめです。こうした機械性能の違いは、仕上がりの難易度にも影響します。

一般に、重量があり安定した大型機の方が床を平滑に研磨しやすく、軽量な小型機は操作しやすい反面、均一に力を掛けるのが難しいと言われます。

例えばDIY向けにレンタルされるシルバーライン製サンダー(100Vタイプ)は出力が家庭電源で使える範囲に抑えられているため、プロ用の200Vサンダーに比べて研磨に時間がかかります。

その分、慎重に作業できるメリットもありますが、何度も行き来して削る必要があり、初心者には体力的にも負担です。

また、初心者が扱う際に注意すべきは削りムラです。

研磨機をまっすぐ動かせず曲がってしまったり、一部分に長く当てすぎたりすると、床面に波打ちや凹凸が生じてしまいます。

特にドラムサンダーは強力な分、動きを止めると瞬時に凹みを作る可能性があります。

ランダムサンダーなどは比較的マイルドですが、それでも均一に面を当て続ける技術が求められます。

レンタル料金の安い機械は集塵性能が簡易的であることも多く、作業中に粉塵が舞って見えづらくなり、結果としてムラを生む原因にもなり得ます。高価な機械ほど集塵がしっかりしていて作業視界がクリアだったり、自走式で安定していたりと、失敗を減らす工夫が凝らされています。このように機械性能の差がそのまま作業難易度の差につながる面があります。

具体的な削りムラのリスク例: 初心者が研磨をすると、床にサンダーを置いた瞬間や止める瞬間に「輪ジミ状」の削り跡が残ることがあります。また、エッジサンダーで床周囲を削った後に中央部を削ると、境目に段差が残ることもありがちです。これらはプロでも慎重に気を配るポイントで、慣れないと防ぐのが難しいものです。

以上を踏まえると、「安い機械を借りて自分で何とかする」のはコストは抑えられてもリスクが高いことが分かります。レンタル料金が高めでも性能の良い機械を借りたり、思い切ってプロに任せたりする方が、最終的には満足のいく仕上がりと時間短縮につながるでしょう。

無垢フローリング研磨はDIYできる?プロの視点から

無垢フローリングの研磨をDIYでやりたいと考える人もいるでしょう。

結論から言えば、DIYは可能だが簡単ではないというのがプロの視点です。

実際に自分で機械をレンタルして施工した事例もネット上にはあります。

しかし、プロが見ると仕上がりに差が出てしまうのも事実です。

フローリング研磨は一見「表面を削るだけ」と思われがちですが、実際には非常に繊細な作業です。

均一な力加減、適切なペーパーの番手選択、研磨後の塗装との相性まで考慮しなければなりません。

専門業者いわく、「もし“木材を削ればいいだけでしょ?”という考えなら、絶対にDIYはおすすめしません」というほど難しい作業なのです。プロと素人の仕上がりの差は歴然で、高級な無垢フローリングほど下手に手を出すと取り返しがつかない場合もあります。

DIYで行う場合の最大のリスクは、床を傷めてしまうことです。

削りすぎて板が薄くなりすぎたり、平らでなくなってしまったりすると、もう元には戻せません。

特に無垢材はリカバリーが効きづらいので、失敗すると結局プロに追加補修を頼む羽目になります。

コスト節約のつもりが二重に費用がかかる可能性もあるのです。

もちろん、DIYでうまくやっている人もいます。

その場合は相当な準備と練習を積んでいます。

使い古した板で研磨機の動きを試したり、粗さの違うペーパーでどれくらい削れるか感覚を掴んだりしています。

また一人で難しければ詳しい知人に手伝ってもらうなど、プロの知恵を借りることも大切です。

まとめると、「DIYで研磨できなくはないが、おすすめできるか」という問いには、慎重に検討すべきという答えになります。

特に無垢フローリングは素材自体が高価ですから、失敗すれば損失も大きいです。

プロは専用機械と経験に裏打ちされた技術で、美しく再生させてくれます。

無垢床の価値を考えれば、プロに任せる安心感は大きいでしょう。

DIYは最終手段として、自信が持てない場合は業者に相談することをお勧めします。

フローリング研磨の専門業者紹介

自分で研磨する代わりに、信頼できるフローリング研磨のプロに依頼するという選択肢があります。

ここでは日本でフローリング研磨や床再生を手がける専門業者の例をいくつか紹介します。

いずれも無垢フローリングのリペアや体育館等の大規模研磨で実績のある会社です。

株式会社霜鳥(本社)

創業50年以上の床工事専門会社で、全国のフローリング施工・研磨に対応しています。

傷んだフローリングのリペア1か所から、新築マンションの数万㎡に及ぶ床施工まで手がけるプロ集団です。

Bona製研磨機をはじめ最新の機材を導入し、ほぼ無粉塵での研磨「ダストフリーサンディング」技術にも定評があります。

体育館のウレタン塗装やライン引きなどスポーツフロアの再生も多く請け負っており、大型現場用に多数の研磨機を保有しています。

関東を中心に千葉支店など拠点を持ち、機動力も高い業者です。

株式会社霜鳥(千葉支店)

前述の霜鳥の千葉支店です。

関東近郊の案件を主に担当しており、戸建てリフォームからオフィス床の更新まで地域密着で対応しています。

霜鳥本社と同水準の技術で、現地対応が可能です。

千葉支店の設立により首都圏での小規模案件にも細やかに対応できるようになっており、「1DAY上張り」「フローリング張替え」「リペア補修」など多彩なメニューを展開しています。

フローリング研磨についても相談すれば最適な方法を提案してくれるでしょう。

仲原建設

リフォーム全般を手がける建設会社ですが、フローリングの研磨再生にも対応可能です。

地元で長年営業しており、住宅の床張り替えや研磨塗装の実績があります。

大工工事と床仕上げの両面からアプローチできるのが強みで、床の状態を見極めて研磨か張替えか適切な判断をしてくれます。

地域の事情に詳しく、柔軟な対応力で顧客から信頼を得ている業者です。

有限会社深瀬組

北海道が拠点の床工事会社。

雪国エリアで床工事を担ってきた施工会社です。

無垢フローリングの扱いに慣れており、経年で傷んだ床の再生や補修を多数手がけています。

職人肌の技術者が在籍しており、手作業の丁寧さと機械研磨の力強さを併せ持った施工が持ち味です。

古い和室の板の間を研磨して再生するような伝統的な住宅の案件も経験豊富で、素材を大切にしたリフォームをしてくれると評判です。

株式会社東建

関東地方で内装工事・床工事を展開する会社です。

店舗や住宅のフローリング補修まで対応しています。

ウレタン塗装後の美しい光沢仕上げに定評があり、研磨から塗装まで一貫して任せることができます。

東建は最新のUVコーティング技術なども積極的に導入しており、耐久性の高い床仕上げを実現するプロフェッショナル集団です。

株式会社新研フロア

熊本県を拠点とする床塗装・研磨の専門会社です。公共施設や体育館のUVフロアコーティングや大規模研磨を数多く施工しており、九州地方で高いシェアを持っています。

社名の「新研フロア」は新しい研磨技術を追求する姿勢を表しており、特にUV塗装(紫外線硬化塗料)の施工技術では全国的にも先駆的な存在です。

一般家庭のフローリング再生も相談可能で、小さな傷補修から特殊塗装まで幅広いニーズに応えています。

以上、5社を紹介しました。

それぞれ得意分野や地域は異なりますが、共通して言えるのは豊富な経験と専門機材を備えていることです。

フローリング研磨は専門業者に頼めば安心感が違います。

DIYに迷ったときや仕上がりにこだわりたい場合は、ぜひプロの力を検討してみてください。

床が見違えるようによみがえり、きっと満足のいく結果が得られるでしょう。