リフォームや新築工事を進めていると、「置床(おきゆか)」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。

特にマンションやビルの改装工事でよく使われる工法ですが、実はその床の下地には「パーティクルボード」という素材が使われていることをご存知ですか?

「パーティクルボードって何?」「種類やサイズがたくさんあって選び方がわからない」そんな悩み、よく聞きます。

この記事では、置床工法の基礎から、そこで使用されるパーティクルボードの種類や特徴、施工方法まで詳しく解説します。

置床とは?パーティクルボードが使われる理由

置床工法の基本的な構造とは?

置床とは、鉄筋コンクリート造の建物で使われる「二重床」工法の一種で、床スラブと仕上げ床の間に空間を作り、その間にパーティクルボードを敷く構造です。

配管・断熱材をすっきりと収納

床下に設けられた空間には、給排水管や空調用ダクト、電気配線などを隠して納めることが可能です。

リフォーム時の設備更新も、床をはがさず柔軟に対応できるため、将来性の高い構造でもあります。

さらに、断熱材を挿入することもできるため、底冷えを防ぎ、冬でも快適な足元環境が実現します。

高さ調整でフラットな仕上がりに

置床工法では、支持脚と呼ばれる“足”の高さをミリ単位で調整できるため、コンクリートスラブに多少の傾斜や凹凸があっても心配ありません。フローリングやタイル、カーペットなどの仕上げ材が美しく平らに施工できるのはこの仕組みのおかげです。

バリアフリー仕様や大型空間でも、段差のない安全・快適な床に仕上がります。

静かで快適な空間をつくる遮音性能

床下の空間は、単なる収納スペースではありません。

実はそこが、**音の伝わりを和らげる“緩衝層”としても機能してくれるのです。

階下への足音や生活音を軽減できるため、マンションやオフィスにも最適。

置床を採用することで、「静けさの質」まで手に入るというのは、暮らしやすさに大きく貢献します。

このような理由から、置床には丈夫で加工性が良いパーティクルボードが多用されます。

パーティクルボードとは?再利用材から作られたエコ建材

パーティクルボードの素材と構造

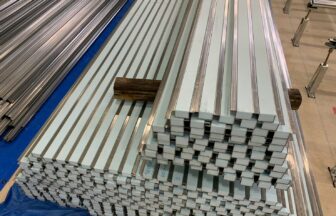

パーティクルボードは、木材の廃材(端材・パレット・型枠材など)を細かく砕き、接着剤と混ぜて熱圧成形された板材です。

再利用された木質チップが圧縮されているため、見た目は素朴ながらも高い強度があります。

主な特徴とメリット

環境にもやさしいエコ素材

パーティクルボードは、建築端材や家具の木屑などを再利用して作られた再生木質素材です。

これにより森林資源の消費を抑え、地球環境にもやさしい選択肢として注目されています。

リフォームや新築を進める中でも、サステナブルな建材を選びたい方にぴったりの素材です。

平滑な表面で仕上がりも美しく

表面が均一でなめらかなため、床材を上から貼ったときに段差や歪みが出にくく、美しい仕上がりが実現します。

特にフローリングやビニル床シートとの相性が良く、見た目にも“完成度の高い床”を演出するには最適な素材です。

重厚感があり、遮音性・断熱性にも優れる

比重が約0.7という高密度構造により、遮音性・断熱性に優れています。

たとえばマンションや集合住宅など、階下への音漏れが気になる場所でも活躍。

足音の響きを抑え、より静かで快適な空間に仕上げることができます。冷暖房効率にも貢献し、光熱費の削減にもつながります。

加工しやすく、現場での自由度が高い

パーティクルボードは電動工具での加工がしやすく、施工性にも優れています。

現場ごとの細かな寸法調整にも柔軟に対応できるため、工期短縮や施工精度の向上にも直結。

職人の手を煩わせることがなく、品質と効率の両立が可能です。

パーティクルボードのサイズとJIS規格一覧

用途別サイズ比較表

| 用途 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 厚さ(mm) |

|---|---|---|---|

| 木工用 | 920 | 1830 | 9 |

| 建築下地用 | 1220 | 1830 / 2430 | 12 / 15 / 18 |

| 置床用 | 600 | 1820 | 20(一般的) |

| JIS規格サイズ | 900 / 910 | 1820 / 2420 / 2730 | 9〜40mm |

※JIS(日本工業規格)により、厚さや幅、長さは一定の範囲で標準化されています。

置床工法におけるパーティクルボードの施工手順

置床(おきゆか)工法は、見た目には見えない“床の中”にこそ品質の違いが現れる施工です。1枚1枚の下地材がしっかり支えてこそ、長く安心して使える床が生まれます。以下に、実際の施工ステップをご紹介します。

一般的な施工ステップ

際根太(きわねだ)の設置

まずは、床の四隅や出入口など、踏み込みが集中する場所に“際根太”をしっかりと設置します。

あらかじめカット加工された際根太を使用することで、床の端で沈み込みやきしみが起きにくくなり、使用感に差が出ます。見た目ではわかりにくい部分ですが、安心感の土台づくりはここから始まります。

支持脚の設置(高さ調整式)

次に、床スラブ(コンクリート床)に等間隔で支持脚を配置します。

この支持脚は高さ調整が可能で、床の傾きや段差がある場合でもミリ単位のレベル調整が可能。

この時点で施工精度が低いと、後々の仕上がりに大きな影響を与えてしまいます。

パーティクルボードの敷設

支持脚の上に構造用のパーティクルボードをしっかりと敷き詰めていきます。

密着感と安定性が求められるため、1枚1枚の配置や固定方法にも熟練の技術が必要です。これにより、下地がしっかりと安定し、たわみや沈みのない床が実現します。

レベル(高さ)調整

ボードを敷いたら、床全体のレベル(高さ・水平性)を一枚一枚確認しながら調整します。

ここではレーザー測定器や水準器を使用し、0.1mm単位で微調整。

「なんとなく平らに見える」ではなく、正確に、そして確実に。 だからこそ、歩いた時の“しっかり感”が違います。

支持脚へのボンド流し込み

すべての位置と高さが決まった後は、支持脚に専用の高強度ボンドを注入していきます。

これにより、調整用ボルトが完全にロックされ、設置後にグラつく心配がなくなります。

“動かない床”を実現するための、最終工程の要です。

仕上げ材の施工(フローリング・カーペットなど)

最後に、上からフローリング・長尺シート・カーペットなど、お客様のご希望に応じた仕上げ材を施工します。

この時点での下地がしっかりしていればいるほど、美しく・耐久性の高い床仕上げが叶います。

足触りの良さ、静かさ、見た目の美しさ――そのすべてを支えているのが、この置床工法です。

ポイント

◆支持脚の高さ調整で床のレベルを整えられる

◆下地にパーティクルボードを使用することで荷重にも耐えやすい

他の床下地材との違いと比較

| 材料名 | 特徴 | 向いている用途 |

| パーティクルボード | 再生材で安価・高密度・遮音性◎ | 置床、下地、簡易家具 |

| MDF | より細かい繊維材で均一な表面 | 家具・建具の表面材 |

| OSBボード | ランダムな木片が混ざるため強度が高い | 構造材、合板の代用 |

| 合板 | 強度と耐久性に優れ、多用途に使用可能 | 壁下地・屋根・床下地全般 |

パーティクルボードは置床に最適な素材

パーティクルボードは、その高い強度、断熱性、遮音性、加工のしやすさ、そして何よりもエコ素材である点が評価され、置床の下地材として非常に優れた性能を発揮します。

厚みやサイズのバリエーションも豊富で、現場に合わせた柔軟な対応が可能です。住宅のリフォームや新築工事で床構造に悩んでいる方は、ーティクルボードの活用をぜひ検討してみてください。

特に、フラットな床面を作りたい、床下に配線や断熱材を通したい、そんなケースでは「置床+パーティクルボード」は最適解のひとつです。