体育館の床は、競技者の安全性・快適性を支える重要なインフラです。競技や学校行事、地域のイベントなどで頻繁に使用される体育館は、一般住宅のフローリングとは比較にならないほど床に負荷がかかります。そのため、定期的なメンテナンスや修繕工事が不可欠です。

本記事では、体育館の床工事の内容や工程、注意点までを詳しく解説します。床の種類によって異なる工法や、用途に応じた最適な対応方法も紹介するので、体育館の維持管理に携わる方や工事を検討している方はぜひご参考ください。

床の表層を切削する作業とは?細やかな工程で美しさと機能を回復

BEFOR BEFOR |

AFTER AFTER |

体育館や多目的ホールなどで使用される木床は、毎日の激しい使用によって徐々に劣化が進みます。

目立つキズや摩耗だけでなく、滑りやすさの変化や塗膜の劣化、見た目のくすみなども含めると、蓄積されたダメージは想像以上に多くの影響を及ぼしています。

これらの問題を根本から解決し、安全性と美観を同時に回復させるのが“表層切削(サンディング)”という作業です。

ここでは、実際の施工現場で行われる切削から仕上げまでの主な工程と、その目的について詳しくご紹介します。

主な作業内容と目的

表面の傷や凹凸を修正する

最初の工程では、長年の使用でできた表面の傷や凹凸、へこみを切削によりフラットに整えます。

床がわずかでも波打っていると、転倒のリスクが高まり、特に競技中のプレー精度にも影響します。

業務用のドラムサンダーやオービタルサンダーを用いて、均一な削りを行うことで、足裏に伝わる感触やグリップ力を最適な状態に戻します。この作業は美観だけでなく、選手の安全やパフォーマンス向上にも直結する非常に重要なプロセスです。

不要なラインを消去する

次に、既存の古くなったウレタン塗装やワックスの層を完全に削り落とします。

これにより、新たに塗布する塗料の密着性が高まり、剥がれやムラを防ぐことができるのです。

塗装が部分的に残っていると、そこだけ吸い込みが悪くなり、色ムラや仕上がりの不均一さの原因になります。

表面をまっさらな木肌の状態に戻すことで、以降の工程がスムーズかつ高品質に進行します。

下塗りを行う

素地になった木材には、すぐに下塗り(シーラーやバインダー)を施します。

この工程は、塗装の“下地処理”にあたるもので、木材の表面を適度にコーティングしながら、次に塗るウレタン塗料との密着力を高める役割を担っています。

また、木の吸い込み具合を均一にすることで、色ムラや艶の差を抑える効果もあります。

下塗り剤の選定には、床材の種類や気温・湿度などを考慮し、適切なものを現場ごとに選ぶ必要があります。

塗装後に表面を研磨して切削粉を除去する

下塗りを終えた段階でも、目には見えない微細な塗膜のざらつきや粉塵の固着が生じることがあります。

そこで一度軽い研磨を行い、表面の凹凸や異物を除去することで、次の塗りに向けて“整った表面”を確保します。

この工程を省略してしまうと、上塗りした際に塗料が引っかかり、光沢ムラやツヤのにじみが発生する恐れがあるため、非常に大切な“中間仕上げ”として位置づけられます。

中塗り・研磨、上塗り・研磨を繰り返す

次に行うのが中塗り、そして再度の研磨、さらに上塗りという重ね塗りと磨きの工程です。

この繰り返しが、床の美観と機能性を決定づけます。

中塗りでベースの塗膜を形成し、さらに細かいサンディングを加えることで、塗りムラを防ぎながら上塗りの定着をサポートします。

そして最終的な上塗りでは、光沢・摩耗耐性・防汚性を兼ね備えた美しい仕上がりを実現します。

すべての工程を通して、床の耐久性と清掃性も大きく向上するため、施設維持の観点からも大きな価値を持ちます。

上塗り後にラインを描き、トップコートを塗布する

仕上げの工程では、バスケットボールやバレーボールなどの競技ラインを正確に描く作業を行います。

ラインはただの装飾ではなく、プレー精度に直結する機能要素であるため、寸法・位置・色の管理が極めて重要です。

そして最後に行うのが、トップコート(保護用塗膜)の塗布です。

これによりラインの保護はもちろん、全体の表面をコーティングして仕上げの艶と耐久性を長期間キープできます。

この切削工程を丁寧に行うことで、まるで新築のような光沢とフラットな床面が蘇ります。選手のパフォーマンスにも良い影響を与える重要な作業です。

フローリングを張り替える工事の手順とポイント

劣化や破損が激しい場合や、全体的なリニューアルを目的とする場合には、フローリングの張り替え工事が行われます。

下地から一新するこの作業は、長期的な耐久性と快適性を確保するうえで非常に重要です。

フローリング張りの工程

ウレタン系接着剤を塗布する

まず最初に行うのが、下地にウレタン系の弾性接着剤を均一に塗布する作業です。

この接着剤は、優れた接着力とクッション性を兼ね備えており、木材特有の膨張収縮にも柔軟に追従します。

施工後に床鳴りや浮きが起こる原因の多くは、接着不良や硬質な接着剤のひび割れによるものですが、ウレタン系を使用することでそうしたリスクを最小限に抑えることが可能です。

また、下地との隙間をなくすことで、歩行時の安定感と遮音性の向上にもつながります。

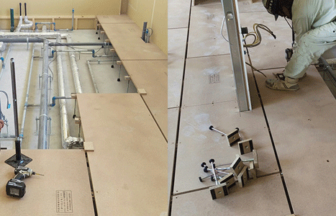

ステープル(フロア釘)で固定する

接着剤だけでも十分な固定力はありますが、それに加えてステープルと呼ばれる専用のフロア釘を使用して、物理的な圧着力を与えることで、より強固な仕上がりになります。

これにより、床材が乾燥収縮や人の荷重で微妙に浮き上がるのを防ぎ、全体としてピシッと安定した施工が実現します。

特に、床暖房対応や厚みのある無垢材の場合などは、釘と接着の“ダブル固定”が耐久性を大きく左右します。

釘の打ち込み角度や間隔も仕上がりの美しさに直結するため、経験と技術が問われる工程です。

フローリングを一枚ずつ丁寧に張る

フローリング材は天然木であることが多く、一枚一枚で木目の表情や微妙な反り方が異なります。

そのため、単純に順番に敷き詰めていくだけでは、美しい仕上がりにはなりません。

ここでは、木目の方向や色の濃淡、反射の具合などを職人が目と手で確認しながら、最適な配置で1枚ずつ張り込んでいきます。

また、端部の調整や柱まわりの切り欠きなど、ミリ単位の正確な施工が求められるポイントが随所に存在します。

こうした細部の積み重ねが、見た目の美しさと歩行感の心地よさを生み出す“仕上がりの質”に直結します。

床研磨&塗装作業を行う

すべてのフローリングを張り終えた後、表面を研磨機で滑らかに整える“サンディング”工程へと移行します。

わずかな段差や接合部の凹凸をならし、手触りと見た目の均一感を出すための大切なステップです。

その後に行う塗装作業では、ウレタンやオイルなど仕上げに応じた塗料を塗布し、木材の保護と美観の向上を図ります。

この塗装の種類や塗り回数によって、耐水性・防汚性・艶感などの性能が大きく変わるため、施工前の打ち合わせで使用シーンに合わせた仕上げ材の選定がポイントとなります。

張り替え工事が向いているケース

フローリングのリフォームには、研磨や再塗装といった“表面の再生”によるメンテナンスと、根本的に張り替える“全面改修”という2つの方法があります。

では、どのような状態で「張り替え」が最適と判断されるのでしょうか?

以下に、私たちが現場で実際に判断のポイントとしている代表的なケースをご紹介します。

表面の損傷が激しい

床の表面に深いえぐれ傷、染み込み汚れ、めくれ、ささくれなどが広範囲に見られる場合、通常の研磨(サンディング)では補修が難しくなります。

特に無垢材では削れる厚みに限界があり、すでに数回研磨されていたり、薄い合板フローリングの場合は再研磨自体が不可能なケースもあります。

こういった状況では、新しい材料に張り替えることで見た目だけでなく安全性も回復できるため、張り替えが最善といえるでしょう。

段差や浮きがある

歩くときしみ音がする、浮き沈みがある、特定の箇所が沈む、斜めに傾いているといった症状が見られる場合、それは単なる表面の問題ではなく、下地構造にまで劣化やズレが生じている可能性が高いです。

このようなケースでは、床表面の再塗装や部分補修では根本的な改善にはなりません。

既存の床をすべて撤去し、下地のレベル調整や補強を行った上で張り替えることで、はじめて本来の歩行性能や耐久性を取り戻すことができます。

施工から20年以上経過している

体育館フローリングの寿命は、使用頻度や環境にもよりますが、一般的に20~30年程度がひとつの目安とされています。

20年以上経過した床材は、表面の塗膜が劣化しているだけでなく、内部の接着力や下地の状態にも経年変化が現れてきます。

見た目がそこまで悪くなくても、実際には床鳴りやたわみが出やすくなっていたり、水分を含みやすくなっていることも少なくありません。

定期的な研磨で延命する方法もありますが、これまでに一度もメンテナンスをしないで劣化が進行している場合には、張り替えを視野に入れることを強くおすすめします。

フローリング張り替えは大掛かりな工事ですが、結果として快適な使用感と美しい仕上がりが得られます。

学校や公共施設など、人の出入りが多い体育館には特におすすめです。

床金具の交換作業とは?見えない部分こそ丁寧に

体育館の床には、バレーボールやバスケットボールの支柱を立てるための床金具が埋設されています。この床金具も経年劣化で動きが悪くなったり、破損したりするため、定期的な点検と交換が必要です。

金具交換の種類

- 天蓋のみを交換する場合

- 比較的軽微な工事で済み、表面の開口部(天蓋)を新しいものに付け替えるだけで完了します。

- 埋設管まで交換する場合

- フローリングや捨張合板を一旦剥がし、古い埋設管を撤去。

- 床下のコンクリート基礎にモルタルを流し込み、新しい金具を設置するという大掛かりな工程になります。

なぜ床金具のメンテナンスが必要なのか?

床金具は競技器具の安全な設置に欠かせないため、不具合があると競技の進行に支障をきたす可能性があります。

特にバレーボールやバスケなどポールを支える金具は、強い力が加わるため、耐久性が求められます。

体育館床材の寿命とメンテナンスサイクルの目安

一般的な住宅用フローリングと比べ、体育館の床材は負荷が大きく、劣化のスピードも速いです。

そのため、以下のようなメンテナンススケジュールが推奨されます。

寿命の目安と再塗装のタイミング

ウレタン再塗装は3〜5年に1回

ウレタン塗装は、木材の表面に透明な塗膜を形成し、摩耗・水分・汚れなどから床材を守る役割を果たしています。

しかし、この塗膜も永遠ではなく、使用状況やメンテナンス頻度によって少しずつ摩耗していきます。

特に人の出入りが多い場所や土足使用の施設では、3〜4年で光沢が鈍くなり、滑り止め効果が低下するケースも珍しくありません。

定期的な再塗装は、床材を直接的なダメージから守る“防護服を着替えるようなもの”です。

剥がれてからではなく、“剥がれる前”に手を打つことが、長持ちの秘訣です。

床材の交換目安は20年程度

表面の塗膜を何度も塗り替えていても、木材そのものが劣化していれば、床全体としての寿命は延ばせません。

体育館のフローリング材の寿命は、張られている材料やメンテナンスの有無にも影響を受けますが、約20年~が目安とされており、経年による「床鳴り」「たわみ」「反り」などの現象が出始めたら、表面のメンテナンスでは対応しきれない構造的な疲労が進行しているサインです。

また、湿気や日差しの影響を長年受けている場所では、床下地までダメージが及んでいることもあります。

目立つ不具合が出ていなくても、20年を超えてくると張り替えを検討する価値は十分にあると私たちは考えています。

こんな症状があれば点検を!

- 表面のひび割れや剥がれ

- 歩くと軋む音がする

- フロアラインのかすれや消失

- ささくれがある

体育館の床は、日々の安全性に直結する部分です。

外見がキレイでも内部が劣化している場合があるため、専門業者による定期点検をおすすめします。

体育館の床工事は美観と安全性を守る重要な作業

体育館の床工事には、表層の切削、フローリングの張り替え、床金具の交換といった複数の作業があり、それぞれに専門性と丁寧さが求められます。

定期的な再塗装や点検を行うことで、床の寿命を延ばし、利用者が安全に快適に過ごせる環境を維持できます。

大切なのは、外から見えない部分も含めて「定期的なメンテナンスを前提とした設計と運用」を意識すること。

体育館という多くの人が利用する空間にふさわしい、美しく、しなやかで、強靭な床を保つために、計画的な工事・管理を心がけましょう。