ホテルの床を蘇らせろ!ヘリンボーン研磨奮闘記

本日の任務:ホテルのフローリング研磨&塗装!

今日の現場は、某ホテルの床。

朝、目覚めると、春の空気がなんとも心地よい。

ハイエースのエンジンをかけて、まずはお決まりのコンビニへ。

目的はコーヒー。あの香りがないと始まらない。

車内に広がる挽きたての匂いとともに、今日も一日が始まる。

ここで、現場の床について、ちょっと話したい。

今日の床はただの床じゃない、ヘリンボーン張りの高難度フローリングだ!

そう、数いる床職人さんでも一目置く、あのヘリンボーン。昔は聞くだけでビビったもんだ!

現場に向かう途中のルーティン:コーヒーと音声で気合注入

ハンドルを握りながら流すのは、職人向けに社長がしゃべっている音声。チャットで送ってきた。

今日は“仕上がりが決まるのは朝の心構え”という内容。うん、まさに今の俺のこと。

助手席には頼れる相棒・まるちゃん。

職人歴20年のベテランだ。

どんなトラブルでも「ま、なんとかなるっしょ」と笑い飛ばすそのメンタル、見習いたい。

本日のメニューは“床工事のフルコース”

今日の現場、実はすごい。部分張り替えあり、置き床工事あり、フローリングの新規張りもあり、そして研磨&塗装まで。

まるで床の宝石箱!どれか一つでも手間なのに、今日は全部入り。

まるちゃんの口癖「やるしかないっしょ」が心にしみる。

とはいえ、今回特にスポットを当てるのはヘリンボーン。これが曲者なのだ。

今回の主役:ヘリンボーンの張り替えと研磨

新築でヘリンボーンを張る時の苦労は半端じゃない。

墨出しからして一苦労。

1mmでもズレると、仕上がりがガタガタ。

目地がバラバラになって、引き渡しなんてできたもんじゃない。

今回は部分張り替えだからまだマシ。

でも、それでもピッタリと合うように張らないと、美しさが台無しになる。職人魂、ここに込めるしかない!

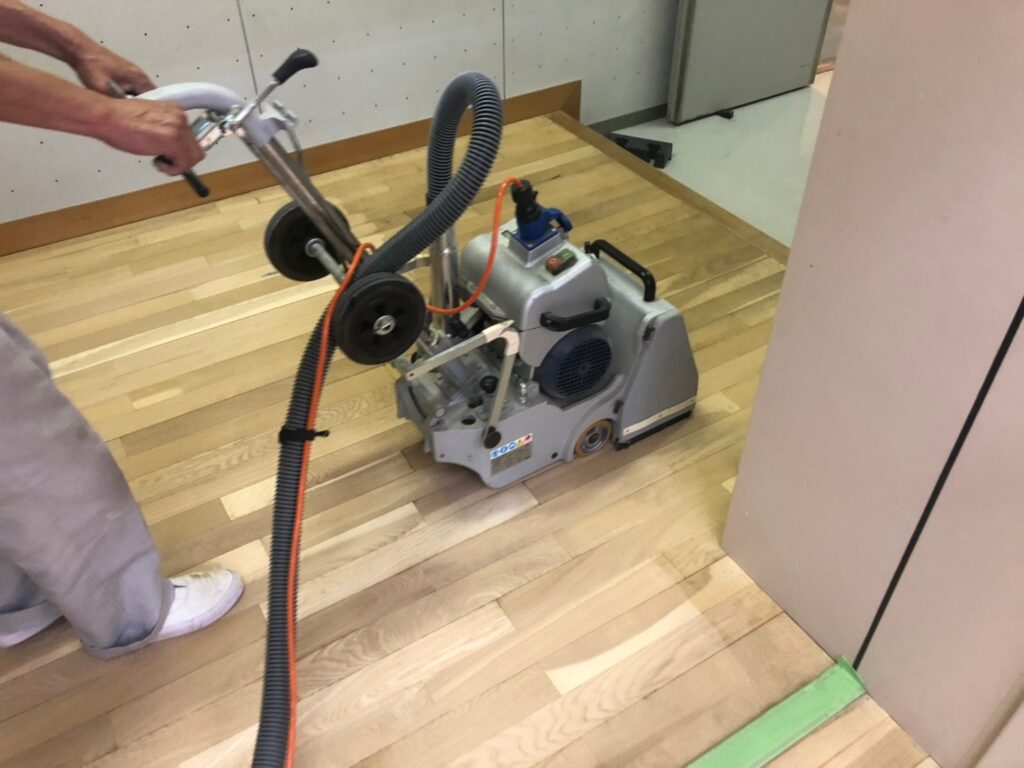

削る方向が斜め!?ヘリンボーンの研磨は一味違う

さあ、いよいよ研磨。

通常は木目方向(長手方向)に沿ってマシンを走らせるが、今回は違う。

ヘリンボーンは斜めに組まれているため、削り方を工夫しないとムラになる。

仕上がりを想像しながら、あえて逆目を攻める。

うまくいけば感動モノ、失敗すれば…考えたくない。

フローリング研磨にはどんな機械が使われてるのか?

マルチサンダー

フロアサンディングにおいて最も中心的な存在がマルチサンダーです。別名ドラムサンダーともいう。

フロアサンディングにおいて最も中心的な存在がマルチサンダーです。別名ドラムサンダーともいう。

これは1台で「粗掛け(荒削り)」「仕上げ掛け(細仕上げ)」「エッジング(端部の処理)」まで対応できる多用途タイプで、床再生の工程をスムーズに行ううえで非常に重宝。

荒削りでは古い塗膜や傷を取り除き、仕上げでは細かい研磨により滑らかな木肌をつくる。

また、壁際や柱のまわりなど大きな機械が入りづらい箇所には、マルチサンダーのエッジ用アタッチメントが効果的。

職人の熟練度によって、この1台で施工全体の品質が大きく左右されるほど、作業の要となる。

基本的なメンテナンスツール

見落とされがちですが、ほうき・掃除機・モップといった基本的な清掃道具も、フロアサンディング作業には欠かせない。

見落とされがちですが、ほうき・掃除機・モップといった基本的な清掃道具も、フロアサンディング作業には欠かせない。

研磨中には大量の木粉が発生し、これをしっかり除去しなければ、塗装工程で不純物が混ざってしまい、ムラやザラつきの原因に。

また、サンダーの前に床面を綺麗にしておくことで、機械の刃が異物に引っかからず、滑らかな研磨を実現。

他にも、モップを使用した水拭きで木の繊維を落ち着かせることで、塗料の吸い込みムラも軽減される。

見た目には地味な道具たちですが、美しい仕上がりを支える陰の立役者と言える。

オイルと仕上げ剤

床の研磨が終わったら、次に重要になるのがオイルや仕上げ剤の選定と塗布。

床の研磨が終わったら、次に重要になるのがオイルや仕上げ剤の選定と塗布。

これらは単に「見た目を整える」だけでなく、木材の保護や防汚性能を高め、耐久性を長く保つ役割を果たす。

オイル系の仕上げは木の呼吸を妨げず、自然な風合いを残しながら内部から保護する一方で、ウレタンなどの塗膜系は強力な防水性と光沢感を演出。

用途や好みに応じて、どの仕上剤を選ぶかで最終的な雰囲気も大きく変わるため、お客様の要望を丁寧にヒアリングし、的確な選定を行うことが求められる。

言い換えれば、「仕上剤=床の印象を決める最後のひと押し」なのだ。

防護用品

フロアサンディング作業では、大量の粉塵や機械音が発生する。

そのため「粉塵マスク」「耳栓」「安全メガネ」などの防護用品は絶対に欠かせない装備。

特に古い塗膜を削る作業では、塗料成分や木くずが空中に舞い上がり、長時間吸い込むと健康被害を引き起こすリスクも。

耳栓は、長時間機械の駆動音にさらされることで起こる聴覚疲労を防ぎ、安全メガネは飛散物による目の保護に欠かせない。

作業効率や仕上がりだけでなく、職人自身の健康と安全を確保することもプロの責任。

見えない部分での配慮こそが、信頼できる施工の証とも言える。

フローリング研磨はどう進んでいく?まずは段取り

下準備|作業の成否を左右する事前の段取りがすべて

フロアサンディングを行う前に、下準備は最も重要な工程の一つです。

というのも、床を削る作業では非常に細かい木粉(サンディングダスト)が大量に舞い上がるため、何もせずに作業を始めると、部屋全体が粉塵だらけになってしまうから。

また、機械を自由に動かすためには、作業スペースの確保も不可欠。

効率よく、かつ安全に作業を進めるためには、「何もない状態」の床が理想的。

この段階で手を抜いてしまうと、仕上がりにムラが出たり、思わぬ事故や破損につながることがある。

つまり、下準備こそが美しい再生の第一歩なんです。

家具の搬出|部屋は空っぽにしてから作業に臨みましょう

まず取り組んでいただきたいのが、部屋の完全な片付け。

まず取り組んでいただきたいのが、部屋の完全な片付け。

サンディングでは想像以上に木の粉が飛散するため、家具や家電製品が残っていると、そのすべてに粉塵が入り込み、掃除では取りきれなくなってしまうことがある。

また、家具が残っていると、機械の動きを妨げたり、角にぶつかってしまって破損させる恐れも。

特に無垢材の家具や布製品は一度粉を吸ってしまうとダメージが大きく、後から後悔するケースも少なくない。

そのため、家具はすべて別室や屋外へ一時的に移動することがおすすめ。

施工業者によっては搬出作業を代行するプランも、お困りの際は業者にご相談ください。

養生作業|粉塵の飛散と設備保護のために徹底しましょう

フロアサンディングでは、非常に細かい木粉が空気中に広がります。

これを建物内に広げないためには、「養生(ようじょう)」が欠かせません。

まず、窓や換気口(ダクト類)には養生テープとポリシートなどを使って完全に封鎖。

これにより、粉塵が外に漏れたり、換気扇内に入り込んで詰まりを引き起こすのを防ぐ。

また、吊り下げ型の照明器具やコンセントパネルには、ビニール袋をかぶせてテープで固定することで、削りカスの付着や静電気による吸着を防止できる。

とくにオフィスや店舗などでは、養生が不十分だと後の清掃に大きな手間がかかるため、作業以上に養生が肝心と心得ておくとよいでしょう。

フローリング研磨はどう進んでいく?サンディング手順と工程

粗掛け|旧塗膜を削り取るフロア再生のスタートライン

サンディング作業の最初の工程は「粗掛け(あらがけ)」です。

サンディング作業の最初の工程は「粗掛け(あらがけ)」です。

ここではフロアドラムサンダーと呼ばれる重量級の機械を用いて、現在床に施されているウレタンやオイルなどの塗膜を完全に除去します。

削る力が強く、木肌そのものが露出するまでしっかりと削るため、作業には慎重さと技術が求められます。

塗膜だけでなく、表面に蓄積した傷や汚れ、シミなどもこの工程でリセットされ、まるで「床を新品の状態に巻き戻す」ような効果があります。

この段階での仕上がりが後の工程すべてに影響するため、もっとも重要な工程の一つといえるでしょう。

仕上掛け|滑らかな木肌をつくる微調整の工程

粗掛けで塗膜と古い表面を削り落としたあとは、「仕上掛け」と呼ばれる細かいサンドペーパーを使った研磨に移ります。

粗掛けで塗膜と古い表面を削り落としたあとは、「仕上掛け」と呼ばれる細かいサンドペーパーを使った研磨に移ります。

ここでは、番手(=紙やすりの粒子の粗さ)を細かくし、より繊細な仕上がりを目指します。

ドラムサンダーのまま進める場合もあれば、用途に応じてポリッシャーやランダムサンダーなどの機械に切り替えることもあります。

この工程では床表面のムラや段差をなくし、均一で美しい状態に整えることが目的です。

粗掛けの段階では取り切れなかった細かな波打ちや痕跡も、ここで丁寧に整えておくことで、仕上げ塗装のノリと光沢に大きな差が出てきます。

エッジサンディング|壁際や角の美しさを整えるプロの技

大型サンダーが届かない場所、たとえば壁際、出隅、部屋の角などは、エッジサンダーと呼ばれる小型で小回りの利く専用工具を使用して仕上げます。

大型サンダーが届かない場所、たとえば壁際、出隅、部屋の角などは、エッジサンダーと呼ばれる小型で小回りの利く専用工具を使用して仕上げます。

この部分の処理を雑にしてしまうと、部屋の端だけ色味が違ったり、塗装がうまく乗らなかったりと、見た目に違和感が出る原因になります。端の処理は「つい見落としがち」ですが、実際には目線が行きやすい場所。

だからこそ、エッジサンダーで細部まで丁寧に磨き上げることで、全体の仕上がりに統一感が生まれます。

この工程は、職人の丁寧さがもっとも現れやすい部分でもあります。

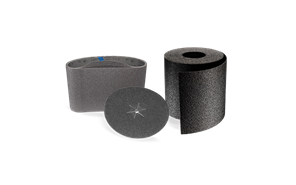

サンディングペーパーの交換|仕上がりを左右する消耗品の管理

研磨作業では、サンディングペーパーの交換頻度が仕上がりに大きく影響します。

研磨作業では、サンディングペーパーの交換頻度が仕上がりに大きく影響します。

目詰まりしたペーパーを使い続けると、表面が削れず、かえってムラや焼き付きの原因となることも。

紙やすりは「使い捨て」の道具ですが、これを惜しんで使いすぎると施工品質が一気に下がります。

適切なタイミングで新しいペーパーに交換し、常に切れ味の良い状態を保つことが、均一で滑らかな床面に仕上げるための鍵です。

特に広範囲の施工では、工程ごとに異なる番手を用意しておくことがプロの基本。

“消耗品を惜しまない=品質を妥協しない”という意識が重要です。

粉塵の掃除|次工程への精度を高める大切なひと手間

研磨作業の間には、必ず粉塵の除去を徹底的に行う必要があります。

研磨作業の間には、必ず粉塵の除去を徹底的に行う必要があります。

とくに粗掛けの後は、大量の木粉が床に積もっており、これを残したまま仕上掛けや塗装に進むと、塗料の食いつきが悪くなるほか、表面にザラつきや斑点が出る原因になります。

掃除機やマイクロファイバーモップなどを使い、木粉を徹底的に取り除くことで、次の工程に進む準備が整います。

プロの現場では、サンディングと清掃がワンセットで進行するのが常識。

目に見えない微細な粉まで取り除く意識が、最終的な仕上がりの「差」となって表れるのです。

仕上剤の塗布(下塗り)|美しさと保護性を与える工程の第一歩

サンディングが完了したあとの無垢床は、素地がむき出しの非常にデリケートな状態です。

サンディングが完了したあとの無垢床は、素地がむき出しの非常にデリケートな状態です。

ここに適切な仕上剤(下塗り)を塗布することで、木を保護しつつ、表面の美しさや光沢感を引き出す準備が整います。

塗布作業自体はシンプルに見えるかもしれませんが、塗りムラをなくすためには、均一なスピードと力加減、そして丁寧な拭き上げが求められます。また、仕上剤の種類によっては複数回塗りが必要なことも。

適切な乾燥時間を守ることで、後の仕上がりや耐久性に差がつくため、焦らず慎重に作業を進めていきます。

部屋全体の除塵|リコート前の最終確認ステップ

仕上げの塗布に入る前に、もう一度部屋全体の清掃と除塵を徹底します。

仕上げの塗布に入る前に、もう一度部屋全体の清掃と除塵を徹底します。

床面だけでなく、壁際やサッシ、照明器具など、空気中に舞い上がったホコリが思わぬところに溜まっていることもあります。

こうしたホコリが少しでも残っていると、仕上げ剤の表面にゴミが混ざり、見た目にも触感にも影響が出るため、塗装前のクリーニングは怠れません。掃除機や乾いたモップでの拭き取りだけでなく、場合によっては空気清浄機を使用するなど、徹底したクリーンな状態で仕上げ作業に入ることが求められます。

着色|イメージ通りの色味に仕上げるための創造工程

床を単に再生するだけでなく、「雰囲気を変えたい」「家具に合わせて色味を調整したい」といったご希望がある場合は、この段階で着色(カラーリング)を行います。

オイル系の着色剤を使用することで、自然な木目を活かしたまま色を変えることができますが、塗り重ねの回数や拭き取り加減によって色の濃さが大きく変わるため、繊細な調整が求められます。

職人の経験とセンスが活きる工程でもあり、「世界に一つだけの仕上がり」を叶えられるのがこの工程の魅力です。

納得のいく色味になるまで、試し塗りや微調整も惜しまず対応いたします。

仕上剤の塗布(トップコート)|耐久性と美観を固める最終仕上げ

いよいよ最後の工程は、仕上剤の塗布(トップコート)です。

使用する仕上剤の種類によって、光沢感・防水性・防汚性能が変わります。

ここではメーカーの取扱説明書をしっかりと確認し、推奨されている乾燥時間、重ね塗りの回数、塗布量などを厳守して施工します。

仕上剤を重ねることで、耐久性が増し、美しさも長持ちしますが、ムラなく均一に塗るには高度な手仕事が欠かせません。

このトップコートが床の寿命を左右すると言っても過言ではないため、最後まで丁寧に、慎重に仕上げていきます。

バリバリ削って木肌再生!その変化はまさに魔法(現場奮闘記の続きから)

削り始めると、あの独特な音が響く。「バリバリバリ…」。

例えるなら、黒ずんだ割り箸をカンナでスッと削ったような感じ。

古びた木肌が、削るたびにパリッとした新しい表情を見せてくれる。

これが気持ちいい。サンディングマシンは見た目以上に繊細で、ほんの少しの圧力の違いで仕上がりが変わる。

職人の勘が試される瞬間だ。

塗装は環境派!水性ウレタン塗料の実力とは?

今回使用したのは、Bonaの水性ウレタン塗料。

もう、当たり前になったが「VOC対策」にもしっかり対応している。ヨーロッパの塗料だから環境にはこだわりがある!先駆けといっても過言ではない。

油性と違って臭いが少なく、近隣クレームのリスクも減。

なにより現場で作業してても息苦しくないのが最高だ。耐久性もバッチリ。むしろ油性より強いんじゃないかってくらい。

子どもが裸足で歩くような施設でも安心して使えるから、今後のスタンダードになるのは間違いなしだ。

さあ塗装!透明感のある美しい仕上がりへ

下地が整ったら、いよいよ塗装。

ローラーで丁寧に塗っていくと、ツヤッとした透明感が広がっていく。

無垢の質感はそのままに、傷や汚れからしっかり守ってくれる。

乾燥も早く、ニオイも控えめ。

まさにホテルのような稼働中施設にうってつけの塗料だ。

今回も、きっとお客様に「うわ、床きれい!」って言ってもらえる。そう確信しながら、最後の仕上げへ。

明日もまた、床と向き合う一日が待っている。

作業を終えて、道具を片付ける頃には外はすっかり夕方。汗と木くずまみれの一日だったけど、達成感は満点。

明日もまた、別の現場で床と対話する一日が始まる。

コーヒーとラジオと相棒と。

変わらぬルーティンの中で、変わっていく床の表情を見届けていく。

それが、俺たちの仕事だ。