・観葉植物の水ジミが取れず来客のたびに気になる

・築年数も経ってきて床全体がくたびれて見える…

床は空間の中でも多くの面積を占めるため、部屋の印象を左右するといわれています。

玄関を開ければ、まず目にする場所でもあります。

「だからこそ、きれいにしていきたい」

「無垢本来の質感と美しさを取り戻したい」

「親戚や家族をきれいな床で出迎えたい」

実際にそんなご相談も少なくありません。

床の気になる場所を改善し、本来の姿に戻す。それが私たちのフローリングリフォームサービスです。

実は無垢フローリングや表層単板に厚さがある複合フローリングって、“削って塗り直す”ことで、まるで時を巻き戻したかのように美しくよみがえるんです。

私たちが行うのは、専用の機械を使った繊細な研磨(サンディング)と、丁寧な再塗装。

時とともに刻まれてきた傷やくすみを、そっとなぞるように削っていくと、そこから少しずつ、無垢本来の木肌が顔を出し始めます。

まるで、当時の記憶がふっとよみがえるように。

新築の日、親が嬉しそうに「どう?いい匂いがするね」って笑っていた顔。

その床の上で裸足で駆け巡るわが子。

思い出はそのままに、表面のくすみだけがやさしく削られて、昔と同じような“輝き”が、今ふたたび現れます。

思い出しませんか?

子供の頃、鉛筆を削って、まっさらな芯が現れたときのあの感動。

何でもないけれど、なんだか嬉しい。そんな純粋な喜びが、家の中に広がっていきます。

これはただの床の修復じゃありません。

思い出を大切に抱きしめながら、“これからの未来の舞台”を整えていく。

かつての輝きを取り戻す。

そんな静かであたたかい、小さな“再生”の物語なんです。

もし、ご自宅の縁側や室内のフローリングが貴重な無垢材だった場合、新しい建材でリフォームしたいと思いますか?それとも残していきたいと思いますか?

考え方は人それぞれだと思いますが、後者であれば知っておきたいリフォームがあります。

それはフローリング床の研磨塗装です。

簡単に説明すると汚れた表面を取り除く施工技術です。

具体的にどんな手順で行うのでしょうか?

それでは、フローリングが美しく蘇った施工事例をご覧ください。

◆これが床の研磨再生リフォーム◆

花梨の風合いが気にいり、新築時に採用された千葉県柏市のN様。

カリンは無垢の中でも堅い材質が特徴的で朱色が美しく高級感があるフローリングです。

また、傷が付きにくく一般的なフローリングより耐久性などにも優れています。

そんなカリンフローリングですが築15年となり光沢が無くなってきたり部分的に隙間が開いてきたり、引き戸の見切りが剥がれてしまったりと気になる場所がでてきたそうです。

リフォームをしたいと建築会社に相談した所、研磨でのフローリング再生工法を知り研磨塗装に踏み切ったそうです。

花梨フローリングは価格も高く張替えや上貼りをしてしまうと、正直勿体無いです。

たまにあるのですが、縁側の床を張り替えてほしい、上貼りをしてほしいとのご相談をいただきます。

ただ、縁側があるような住まいは、昔ながらの日本家屋であることが多く、一枚板の無垢材が使われていることも少なくありません。

今では貴重となっている樹種の時もあります。

また材料の幅と厚みが、あればあるほど手に入りにくく高価です。

そういった床は削って再生するリフォームで床を活かすことができます。

それほど貴重な材料なので解体して再販されることもあります。

例えば古民家です。無垢板などを丁寧は解体されていきます。

汚れた材料は削り出したり、染み抜きやあく洗いを行いきれいにします。

柱や梁は、囲炉裏から出た煙がいい感じに黒ずみを与えます。

また煙で燻されることで虫食いから守られ材質も強くなっていきます。

そのため、そのまま販売されていることの方が多いです。

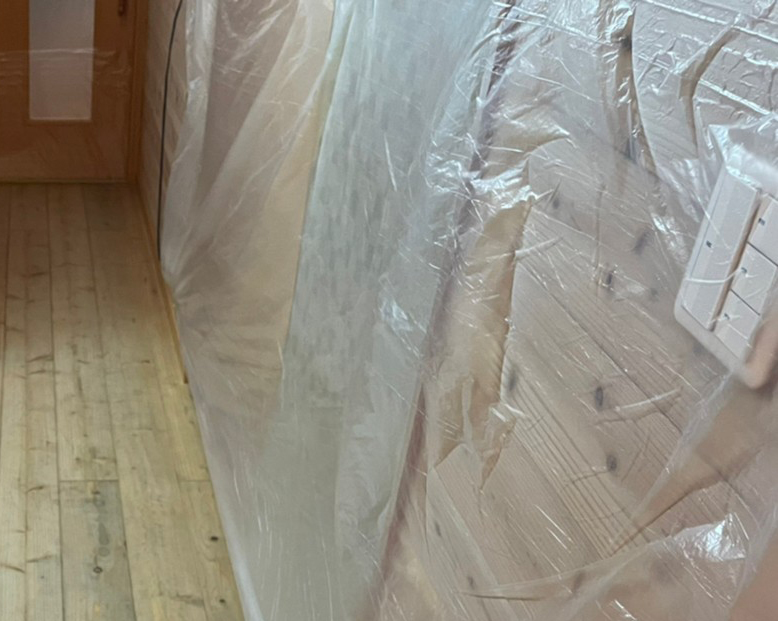

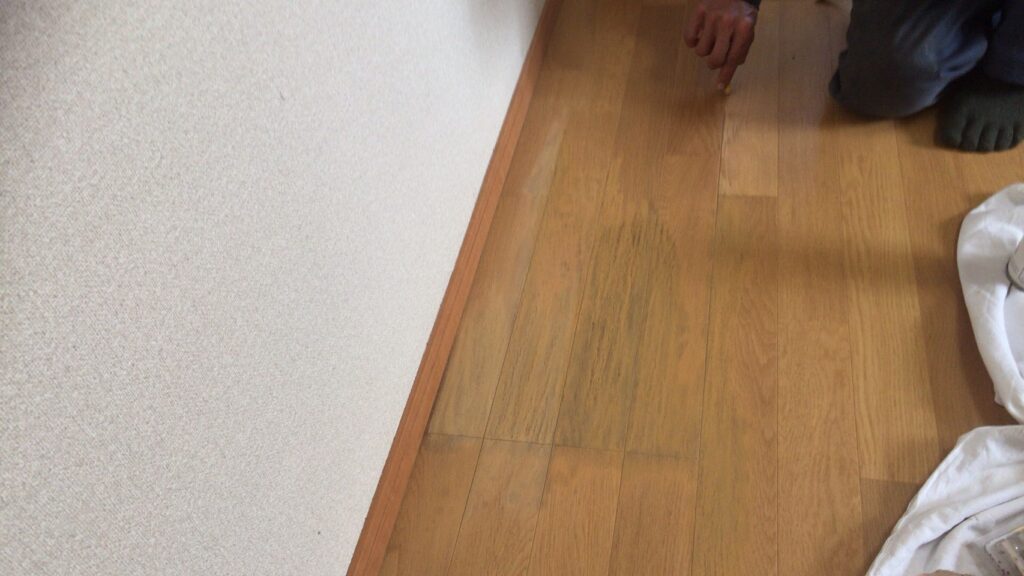

◆床研磨塗装で必要な養生作業◆

まずは、養生を行っていきます。床の研磨機でフローリングの表面を削り出すときに木の粉が出るためです。

飛散しないように戸棚などをマスカーで覆っていきます。

また、隣の部屋にも粉がいかないように塞ぎます。

いよいよ削る作業です。床の状態に合わせて削り方を変えます。はじめは荒削りから始めます。

この際、床の反りが酷ければ削りを粗く、フラットで汚れが少なければ削りを細かく行っていきます。

通常は、この工程を3度行いますが、状態によっては4度〜5度と行います。

また、材料によっては仕上げ後の見え方が変わります。それは、市松模様と同様といえばイメージが湧きやすいかもしれません。

同じ柄でも一枚いちまいで方角を変えるだけで見え方が変わるのと同じ理屈です。

そのことも考慮して削る必要があります。

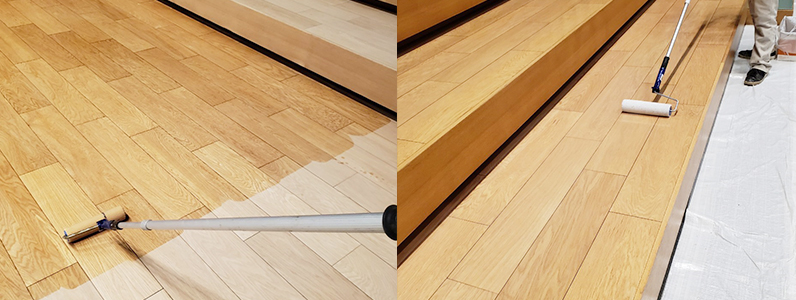

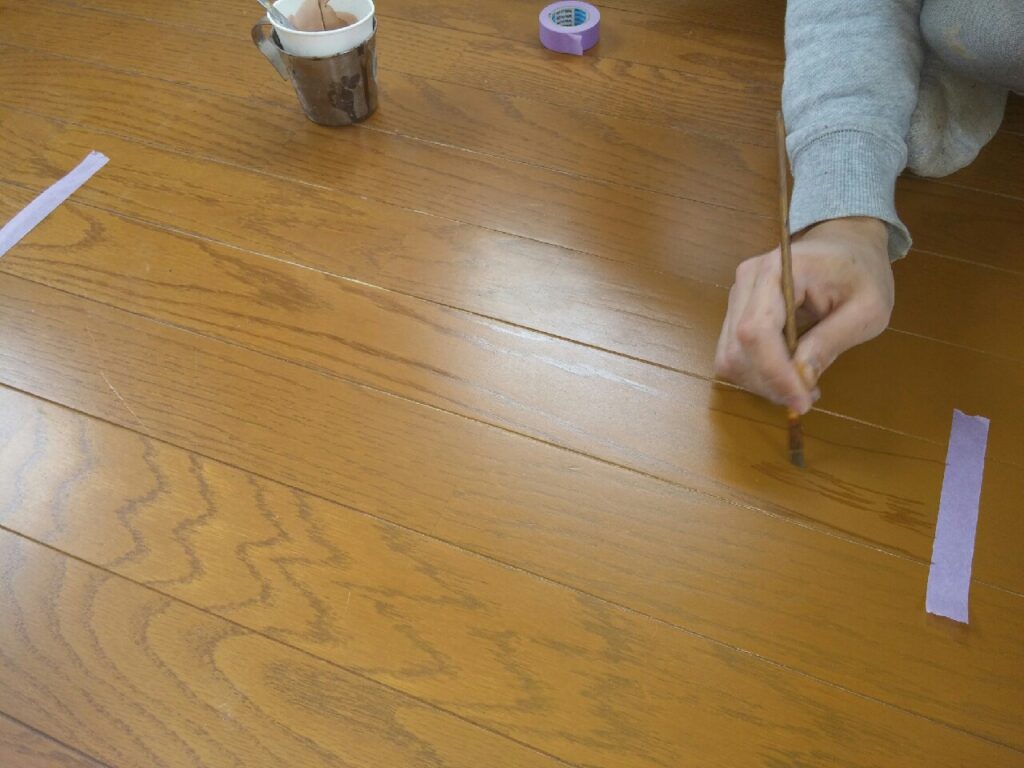

写真は荒削りと、中削りのようすです。

既存の塗膜やフローリングに付着していた汚れなどが取り除かれて綺麗な白木色に戻ります。

この後、仕上げ削りを行い、さらに確認しながら#120~#180の円形のジスクで仕上げを行います。

つまり仕上げは機械を変えて2回行うんです。

サンディングは番手を変えて行っていくのですが、研磨跡をどれだけ残さずに次の工程に移っていくかも大切なんです。

床全面の研磨完了後、続いて塗装を行っていきます。

◆研磨後フローリング下塗り及び机塗装◆

床の仕上がりは使う塗料に左右される。艶の加減は油性か水性かでも変わってくる。

いよいよ、床の塗装を行っていきます。

その前に、一枚板の机も塗装をしていきます。

基本的にはコテバケのよりも幅の広い刷毛で塗っていくのですが、際の方は小さい刷毛を使って塗っていきます。

塗料も数種類から選択できますが、基本的に住まいながら行うリフォームでは水性を使います。

溶剤系の塗料を使ってしまうと、シンナーが揮発している間、ずっと匂いが出続けます。

家族の中に敏感な方がいらっしゃると具合を悪くされてしまうからです。

そのため事前に研磨工法だけでなく使う塗料についてもお話させていただいています。

◆フローリング下塗り完了◆

好みがわかれるが、今回は光沢のある仕上がりに

下塗りが完了しました。

もし、高硬度のウレタン塗料などを選ばれた場合、ここでの塗り工程は塗料を変えなければなりません。

仕上げにどんな性能が必要なのか?何を求めるのかも考えておきたいことです。

基本的には耐久性や滑りにくさなどがあれば問題はありませんが・・

仕上がってから直ぐにすべってしまうと困りますからね。

◆フローリング中塗り完了・上塗り完了◆

この早は仕事場としても使っているそう。

自分好みのインテリアに囲まれていれば仕事の効率もあがりそう。

最期に、中塗りと上塗りを行っていきます。

もちろん机についても塗っていきます。

◆フローリング再生ビフォーアフター◆

施工前・施工後の写真です。明るさがある空間は日々の元気にも繋がりそうですね。

施工完了しました。施工前には塗布されていた塗膜が黒ずみ黄変もしていました。

そのためカリンの特徴的なきれいな朱色も消されていました。

木材の良さが活きていないともいえるでしょう。

施工後には、赤い色が綺麗に浮き出てきました。

【無料相談受付中】

昭和46年創業から研磨塗装に取り組んできました。

見積や写真での研磨のできる、できない、まずはお気軽にお問合せください!

電話でのお問合せ

✆0120-460-461

メールでのお問い合わせ

◆ホテルさま食堂サンディング事例◆

ここはとあるホテルの食堂だっ。

フローリングの凹み傷や黒ずんだ汚れが気になっていたホテルの支配人さま。

ただ、どうしていいのか分からなかったらしい…実はこんなお悩みは少なくない。

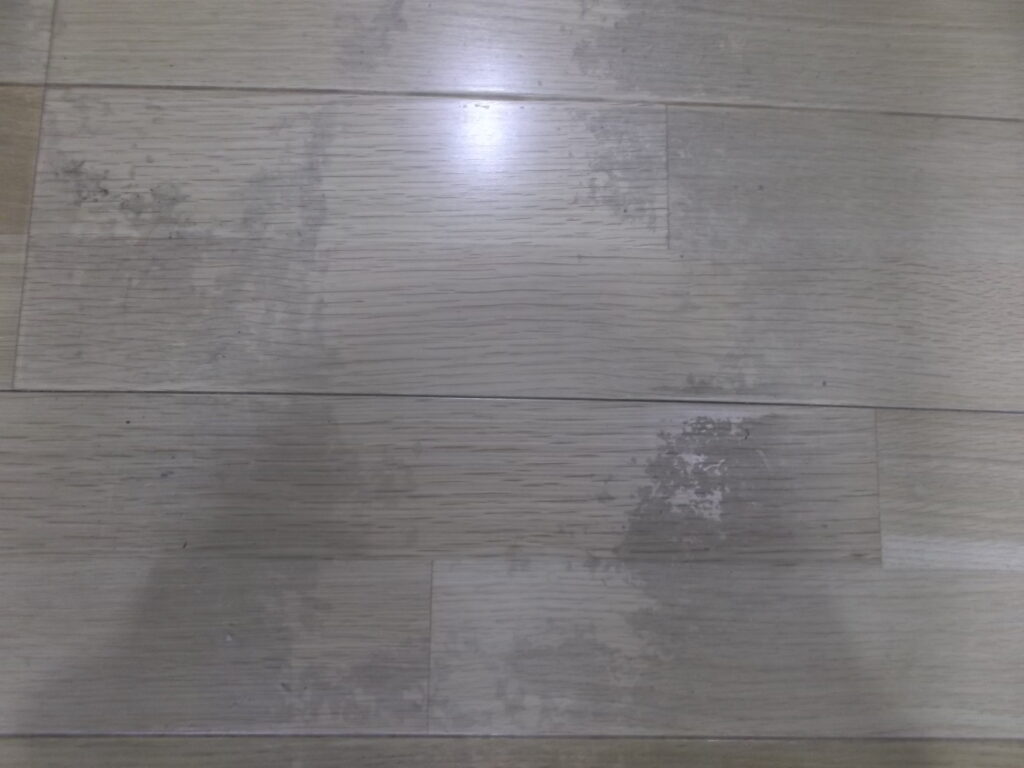

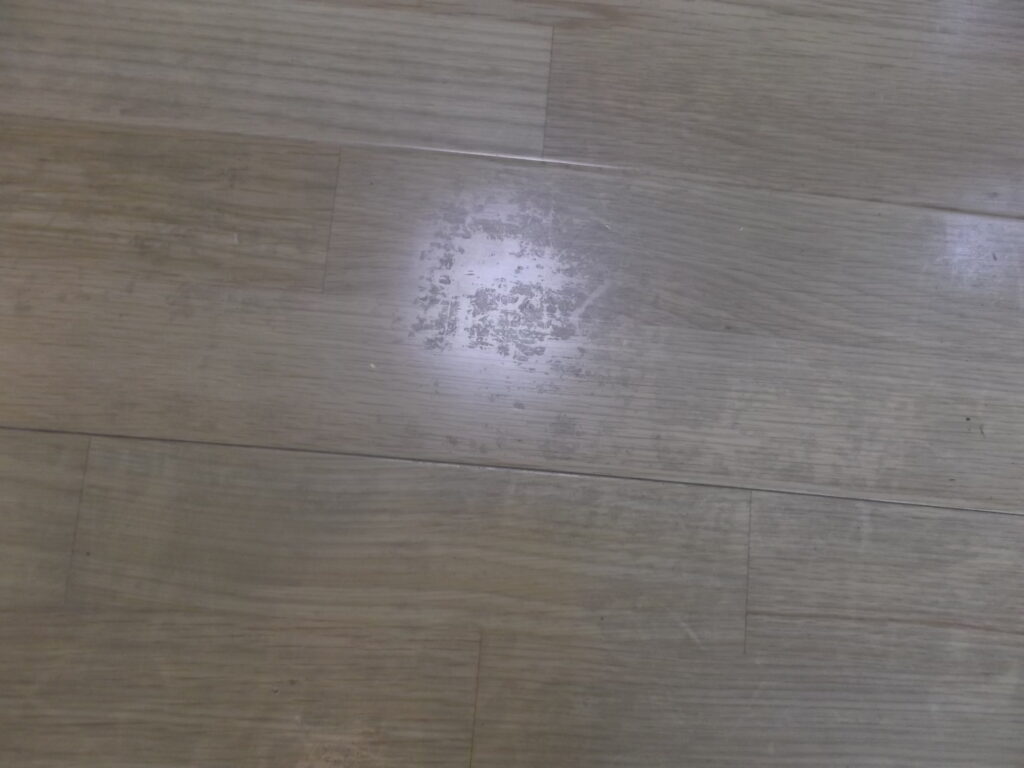

長年の使用で床は真っ黒に。

いや、もはやパッと見でフローリングか分からない…。

さらに、ところどころ床が反り返っている。

小人だったらつまずくかなっ!

いや、もうちょっと反ったら、朝食のトーストをひっくり返す宿泊客が出てくるかもしれない。

うーむ「これは…やりがいがあるぞ!」

◆出動!サンディングマシン、エンジン始動◆

まずは発電機をスタート。「このマシーンは200Vがないと動かない!」しかし馬力は半端ない

だから工期が短い現場では活躍する

サンディングマシンのスイッチを入れると、「ゴゴゴゴゴ!!」 と地響きのような音が鳴り響く。

まるでバイクに乗っているかのような振動。

「乗り物好きにはたまらないかもな!」 などと考えながら、しっかりとマシンを操る。

巨大な機械が床を滑るたび、木屑が舞い上がる。

「さあ、いよいよ削るぞ!」

◆黒い床の下は…新世界!?◆

サンディングマシンをゆっくりと進めると… 「うおおっ!?」 。

床の表面が剥がれるたびに、かつての美しい木目が顔を出してくる。想像以上に白木になっていく。

まるで長年忘れ去られていた宝物を掘り起こすような気分だ。

「こんなにキレイな木が隠れていたなんて…!」

削り続けるごとに、床はまるで生まれ変わったかのよう。もはや別物。「これ、ほんとにあの黒ずんだ床だったのか?」 と目を疑うほどだ。

◆まさに新築級の仕上がり!◆

仕上げのコーティングを施し、最後のチェック。

「すごい…!」 まるでホテルを建て直したかのような美しさだ。

あのボロボロだった床が、今やピカピカのフローリングに大変身!

「これは、新築の床と言われても信じるレベルだな…ただ、建物自体が古くなければ…だが…(苦笑)」

とはいえ、施工前と比べれば劇的ビフォーアフター 。これでお客さんも安心して朝食を楽しめるはずだ。「よし、次の現場も頑張るか!」

そう心に決め、工具を片付ける。今日もまた、一つの床が蘇った。

最後にフローリングを誉める言葉を!

どんな床材でも劣化は進行していくんですが、1枚ものの長尺シートだったりフロアタイルとまた違うメンテナンス方法で再生できるのが無垢フローリングの良さなんです。

今回の工事は、そんなフローリングの良さを活かす床改修事例でした。

【無料相談受付中】

昭和46年創業から研磨塗装に取り組んできました。

見積や写真での研磨のできる、できない、まずはお気軽にお問合せください!

電話でのお問合せ

✆0120-460-461

メールでのお問い合わせ

◆無垢フローリングのくすみや黒ずみはどうやって綺麗に直すのか?◆

新築時やリフォーム時に貴重な無垢フローリングや単層フローリングを導入してもメンテナンスの仕方が分からず、10年後には、くすんでしまった床を毎日見て生活している。そんな方も少なくありません。

実際、私たちが手掛ける物件の中には、既存の塗膜が剥がれたり、表面の単板が剥がれてしまっていることまであります。

このような床は、フロアサンディング工法と剥がれた場所を部分的に補修することで再生できます!

特に状態が酷い場合には張替えを行ったり、特殊な処理を行う必要があります。

◆商業施設のフローリングサンディング施工事例◆

銀座にある芸術座です。

ステージを鑑賞するためのスペースにフローリングが貼られており、傷や汚れが目立ってきたのでリフォームで綺麗にしたいとご相談を受けました。フロアサンディングとコーティングを行い、床を再生させていきます。

施工後には、どれほど綺麗になるのでしょうか?下の写真をご覧いただければ汚れが木目にまで入り込んでいる事と、すり傷や凹み傷があることが分かります。

また段差の立ち上がり部分も汚れています。

もちろん研磨(サンディング)を行って白木の状態にします。

床面は専用のサンディングマシンでペーパーの番手を変えながら削っていきます。基本的には粗い目から細かい目へと仕上げていくのですが、この選択が意外と大切なんです。

実は、粗いほど負荷が掛かるので削るタイミングが悪いとムラになることがあるんです。夏場なんかは、負荷を掛けすぎるとモーターがめちゃくちゃ熱くなり止まってしまうことがあるんです。これ本当にあせるんですよね💦

冷えて動いてくれればいいんですが、分からずに焼き切ってしまう例もあるからです。

まぁ、そうは言っても私は止めた経験はあるものの壊した経験はありません・・・ちなみに下の左の写真は粗削りです。削れていることが良くわかります。

粗削り後に、番手を細かくしていきます。綺麗になっているのと、地肌が整っていくのを確認しながら、この工程を繰り返していきます。

ポリッシャー研磨を入れて4工程~5工程以上で仕上げていきます。

厳密にいえば、仕上げを何にするのかも考慮しておく必要があります。例えば塗布することで起こり得る状態がサンディングの最終仕上げでクリアすることができるのか。若しくは、その後の工程でカバーできるかなどです。

立ち上がり部については、手で動かすことが出来る機械を使い仕上げていきます。今回使ったサンディング用の工具は比較的パワーの弱いものになります。これには理由があるのですが、回転数が早ければ早いほど床を掘ってしまうことを前提とすれば、対象となる床材の柔らかさや硬さについても検討しておくことも必要です。

もし無垢の床のサンディングをDIYで行うのであればこの辺り(工具の使い勝手やパワーの強さ)もポイントとして押さえておいてください!

細かな場所や機械の入らない場所は、手で削ります。これでフロアサンディングの完了です。きれいな地肌となりました。削った段階で全体的に白木に仕上がっていることを確認します。

その後、コーティングを行っていきます。この時に選ぶ塗料は様々ありますが、デザインを高めることができたり、強い塗膜を作ったり目的に応じて選びます。調色を行って色付けを行うこともあります。

◆ここまで変わる?フロアサンディングのビフォーアフター◆

今回のコーティングは、3層塗りで仕上げました。

汚く見えてしまう原因だった黒ずみも無くなり、新しいフローリングのような仕上がりです。

フローリングに拭いても取り除けないような汚れや黒ずみができてきたら、メンテナンス時期です。

ただ、中にはワックスの塗り重ねによって黒ずんでいるケースもありますので、その時には違った工法で綺麗にすることができます。

施工事例を最後までご覧くださってありがとうございます。

◆再生できるフローリングとできないフローリングとは?◆

ただ、このフロアサンディング施工、出来るフローリングと出来ないフローリングがあるんです。

削りたい床が削れるのかどうか気になるのではないでしょうか?

実はフローリング、主に3種類の構造があります。

①すべてが1つの木材で構成される無垢フローリング。

②複数の木材がスライスされて接着剤でサンドイッチのように接着される複合フローリング。

③そして、木材の破片を圧縮して1枚にしたものの上に木目をプリントしたシートを張り付けたシートフローリングです。

削れる床は、無垢フローリングと複合フローリングです。複合フローリングは表面仕上げに使われているスライスされた木材(表層単板)が2mm以上あるフローリングになります。

ただ複合フローリングの製品によっては削れないこともあります。スライスされた表面の無垢面が1mmしかないようなフローリングがあるからです。

フローリングの表面を削ることができるのは何㎜までなのか?

削りは表面から約0.3mm~0.8mmほどになります。床の状態によっては、もっと削らなければならない場合もあります。

汚れなどの着き方に起因しますが、深く削る必要があるのなら削り過ぎに注意しなければなりません。

複合フローリングの表層単板が薄いと、その下の基材が出てきてしまいます。基材はコンパネとかなので、みっともない仕上がりになってしまいます。

もし、DIYでフロアサンディングを行うのであれば、工具は扱いやすいものを選びましょう。

良くあるのが、プロ仕様のものを選んでしまいリフォームに失敗してしまうというケースです。力が強すぎたり、回転数が早すぎると一部分だけ掘ったり、削り過ぎたりしてしまいます。

逆にあまり削れない機械だと、妥協してしまい汚れが完全に落としきれず、綺麗な仕上がりになりません。

速度の調整機能が着いているカ―ポリッシャーやオービルサンダーが扱いやすいです。

【無料相談受付中】

昭和46年創業から研磨塗装に取り組んできました。

見積や写真での研磨のできる、できない、まずはお気軽にお問合せください!

電話でのお問合せ

✆0120-460-461

メールでのお問い合わせ

床研磨塗装スタート「現場到着」

「今日は東京のショールームでの施工だ!表層が汚れて黒ずんでいるのを直していく、それが今日の使命」

今日は東京の現場!

朝9時。ビルの谷間に佇むショールームに、俺は今日も元気に乗り込んだ!

ガラス越しに太陽の光が差し込むおしゃれ空間。

でも、その床を見た瞬間「おっとぉ…」と思わず声が漏れる。

まるで都会のストレスが床に溜まったかのような黒ずみが、無垢材の美しさを覆い隠してしまっている。

これじゃあ、せっかくの展示品の高級フローリングがもったいない!

今日のミッションは、そんな曇った表情を取り払って、床にもう一度“晴れ”を取り戻すこと!腕まくりをして、一日の戦いが始まる。

汚れが入り込んだ無垢のフローリング

一見するとただの汚れ。

でも職人の目はごまかせない。

この黒ずみ、ただ拭いても無駄。

というのも、木目の奥の奥、まるで木の年輪の記憶にでもなったかのように、汚れがしぶとく入り込んでる。

しかも、工場出荷時にうっすら入っていた機械削りの痕にまで入り込んでるとなれば、

これは普通の洗剤や水拭きによる拭き上げ上じゃ太刀打ちできない。

まるでダンジョンのボスみたいに、そう簡単には倒れてくれない手強さ。

でも、こういう相手こそ、燃えるんだよな。

一般の工法じゃ無理でも、それをやるのが、俺たち床職人なんだ!

さあ研磨スタートだ!気合が入る

「新築のころの輝きを取り戻してやる…」と、心の中で熱が湧いてくる。

誰に頼まれたわけでもない。でも、この床は“誰か”の土台になるために待っていて、そして見に来る人が大勢いる。

いざ、住宅にフローリングを張ってしまえば生活の一部になってしまうかもしれないけど、だけど、日々の思い出が全部が刻まれていく床。

そんな床だからこそ、無垢の姿に戻してあげたい。

傷も汚れも消して、もう一度“この床いいねっ”て口を揃えて言われる床にしてあげたいんだよな。

職人ってのは、結局こういうとこに情を込めるんだ。

だってそれが、自分たちの原動力だし…

目の前の材が無垢の木材に戻っていく姿を想像するだけで、自然と背筋が伸びる。さあ、心して取りかかるぜ!

これが床研磨塗装の現場の実況中継だ!

「ウォォォォン!」朝の静けさを突き破る戦闘開始の咆哮!

研磨機のスイッチを入れた瞬間、まるで獣が目を覚ましたかのような低音が部屋中に響き渡る。

そして、サンディングマシンを床に当てた瞬間、「ガーガガガガッ!」と、乾いた音が炸裂。

あぁ、この音がたまらないんだよな!

まさに床の表情が一枚ずつ剥がれていく音、年季の入った埃や黒ずみを削り取っていく音。

たまに舞い上がる木粉が光に照らされてキラキラと舞うのが、これまた美しい。

まるで床が新しく生まれ変わってくような光景。この光景を見た事ある人はみんな凄いって言ってくる!

だから、見てほしい、だけど、現場で見られる人は少ない!

音と振動と匂いと、全感覚が「削るぞ…!」って叫んでる。職人魂、ここに集結!

前後に動かし削っていく!基本3回+ポリッシャーが基本のステップ

リビングから廊下、そして奥の応接室まで、同じように何度も行き来して、何度も何度も機械を滑らせていく。

これが重い体重を掛けながら前後に動いていく、夏場なら1日で2㎏は減量できる!

一度目の削りで大まかな汚れを削り取り、二度目で木の表情を整え、三度目で滑らかさを極める。

この3段階+ポリッシャーが俺たちの“ステップ”だ。

トラフ(サンディングの筋)が残らないように、光の角度を見ながら、仕上げのポリッシャーでなでるように床を磨いていく。

この時ばかりは、まるで高級車のボディを磨く職人のような気分。

美しく、繊細に、でも大胆に。床が少しずつ、新しい表情を見せてくるたび、手応えを感じるんだ。

これが“命を吹き込む作業”ってやつさ!

艶消し仕上げが、今まで無かった無垢本来の表情

最後の仕上げは、俺が愛してやまない「艶消しウレタン」だ。

この仕上げ本当に好きだ!

これがまた気が利いてて、色合いをほとんど変えずに、床本来の風合いをそのまま残してくれるんだ。

まるで、ちょっとだけ化粧をしているけど“すっぴん美人”みたいな絶妙な仕上がり。

テカテカしてないから、光の反射も柔らかくて、温もりを感じる空間になる。

この床で、子どもが絵本を読んだり、おじいちゃんが昼寝したり、ワイン片手に夫婦が談笑したり…。

そんな未来の暮らしが、この床の上に描かれていくんだと思うと、自然と笑みがこぼれるよね。

「長く、大切に使ってほしいな」って気持ちを込めて、最後のひと塗り。任務完了だ!

床が明るく蘇った!明日も床づくりの日々が続いていく

陽が傾き始めるころ、最後のチェックを終えて振り返ると、そこには見違えるほど明るくなった床が広がっていた。

かつての黒ずみはどこへやら、まるで新築のような輝きを取り戻している。

お客様も目を丸くしながら、「えっ…本当にこれ同じ床ですか?」と声を漏らす。

その瞬間、俺の心にもポッと灯がともる。

「よかったな、床」って、心の中でつぶやきながら、工具を一つずつ片付ける。

施工は終わった。でも、床づくりは終わらない。

明日も、あさっても、誰かの生活を支えるために、俺は床と向き合い続ける。

【無料相談受付中】

昭和46年創業から研磨塗装に取り組んできました。

見積や写真での研磨のできる、できない、まずはお気軽にお問合せください!

電話でのお問合せ

✆0120-460-461

メールでのお問い合わせ

有名温泉地のとあるTさま宅床研磨塗装

朝6時、車を走らせながら向かうのは…あの有名温泉地。

看板に「源泉かけ流し」の文字が見えると、もうそれだけで体が温まりそうになる。

そんな風情ある町の一角に、今回の現場Tさま邸はある。

もう外観からして洒落てる。

木と石の絶妙なバランス、これぞ“温泉地の別荘”ってやつだ。

観光気分にひたりたい気持ちをぐっと抑えて、今日のミッションに集中。

床職人の腕が鳴るぜ!この美しい街に似合う床に再生させる、それが今日の俺の志事だ!

削って磨きあげる、それが研磨

今回の工事内容は至ってシンプル

「削って磨きあげる」

実は一番の腕の見せどころ。

今そこにある床と、真正面から向き合って、その美しさを取り戻す。

まさに“素肌磨き”みたいなもん。

木の呼吸を感じながら、どこまで魅力を取り戻ぜるか…職人としての手腕が問われる。

時には仕上がりまで考え..着色なら色の入りまで考え…

どんな手順で施工を行うかを考える!もし色が入らなかったらムラっぽくなる。

肌を整えすぎてもダメ、整え過ぎなくてもダメ!

材料じゃない、道具でもない、“技”と“目”で勝負する現場。燃えてきたぜ!

フローリング研磨の対象は杉の床材

杉板!

その名を聞いただけで、俺の中の“木愛”が騒ぎ出す。

柔らかくてあたたかみがあり、香りも抜群。

だが、反面、傷や汚れには弱くて、年数が経つと表情がくたびれてくる。

でもそこがいい。

長年家族の足音を受け止めてきた証だからな。

今回の任務は、そんな杉の床をリビングから廊下、そして玄関までまるっと再生させる大仕事。

家の“顔”ともいえるエリアすべてを預かるんだ。

もうね、気分は“美装の侍”。今日も静かに刀(研磨機)を研ぎ、床と対峙するのであります。

まずは養生だ

さぁて、まずは養生だ。

これを怠ると、せっかくの室内が粉まみれになるからな。

リビングのソファやストーブ、廊下の壁際、玄関の飾り棚まで、ひとつひとつビニールとマスカーで丁寧に包んでいく。

まるで大事な物を梱包しているかのように、慎重に、確実に。

この時、注意しなければならないのが粘着が強すぎるテープを使うにはテクニックが必要だということ!

例えば、家具に養生すると、剥す時に古くなった表面を持ってきてしまうことがあるんだ…

だから「ちょっと慎重すぎ?」って思われるくらいがちょうどいい。

研磨後に「あれっ」剥したとこだけ”変だぞ”何てならないようにするんだ!

でも、しっかり養生しておけば、作業後に“見とれる”ことができる。

これも職人の美学なのさ!

Tさまのストーブかっこいい!暖炉だ

で、ふと目に入ったのが…Tさま宅の暖炉!

しかも、ただの暖炉じゃない。黒の鋳物で、ガラス扉越しにチラチラと火が見えるタイプ。

季節になると横には薪がオシャレに積まれていて、「冬はこの前で赤ワインでも…」なんて想像が膨らむ。

いいなぁ、羨ましすぎる。

職人魂が高まってるのに、心はちょっとリラックス方向へ引っ張られる。

でもね、こういう“良い空間”に見合う床を仕上げてこそプロ。

暖炉と杉床の相性は抜群。

この床を完璧に蘇らせて、Tさまに「やっぱ頼んでよかった!」と言わせてみせる!

まずは廊下のアフター

さあ、最初の勝負場所は廊下!

入ってすぐに見える通路、まさに“家の第一印象”を決める大事な部分だ。

杉特有の色ムラと、ところどころにできた小傷、日焼けの跡が目立つ。

そこに研磨機をあてて、まずは1回目のサンディング。

音と振動が床に伝わり、表面の古い顔がスルスルと剥がれていく感覚は、まさに快感。

3工程すべて終えたあと、立って見渡すと…もうね、

これ同じ廊下?って思うほどに明るくなってる。

職人泣かせの杉板だけど、この瞬間の達成感は格別だ!

そしてリビングのビフォーアフター

そして、いよいよリビング突入!

ここの杉床は、陽射しが差し込む場所だけに、かなり日焼けしている。

まるで、ボディビルダーのようになってる(笑)。

でも俺にとっては、そこが萌えポイント。

昔、日焼けサロンが一斉を風靡した時代を経験しているから!何か面白いんだよね!

サンディングを重ねるごとに、木目が少しずつ“若返って”いく。あの頃と真逆だもん…

まるで肌にパックして、潤いが戻っていく感じ。

最終仕上げが終わって全体を見ると…おお、これはまさに「若杉美人」!

見た目だけじゃなく、足触りも柔らかく、ほんのり杉の香りが立ちのぼって、最高の空間になった。

これで冬の暖炉タイムも最高だな、Tさま!

Tさまの家族が浮かぶ帰り道

作業を終えて、道具をトラックに積み終えたとき、ふと振り返ると、昼前とはまるで別の空間がそこにあった。

陽射しを反射して輝く杉の床、丁寧に整えられた室内、暖炉の前に置かれたチェア…。

自分で言うのもなんだけど、「うん、いい仕事した!」って胸を張れる仕上がりだ。

この床が、これからのTさまご家族の笑顔を支えるんだと思うと、もう嬉しくてたまらない。

そして帰り道、車の中でつぶやくんだ。

「今日のビールは、うまいぞ!」と。

そしてまた明日、次の床へ。俺たちの奮闘はまだまだ続く!

【無料相談受付中】

昭和46年創業から研磨塗装に取り組んできました。

見積や写真での研磨のできる、できない、まずはお気軽にお問合せください!

電話でのお問合せ

✆0120-460-461

メールでのお問い合わせ

~床のトラブルを直せっ~

新築でのフローリングトラブルは、何も傷や床鳴りだけではない。

新しいフローリングに不具合(不良品)があったケースもある。

実際に…「貼った後で色味が違ってるとお客様に指摘されてしまってね…」「新しい床なのにムラになってしまっているんだよ…」「表面がべたべたするんだよね…」

…こんな相談が年に数回はある。

今回の事例は、そういったトラブルをフローリング研磨で解決したものだ。

活躍したのは、弊社の研磨部隊!

もし、床に気になる事があれば、状態に合わせて、「どんな解決ができるのか?」一緒に考えます。

「そーそー! 相談したかったんだよ!」 と思ったら、まずは床の悩みを教えてください!

研磨の現場へとレッツラゴー

目覚ましが鳴る前に自然と目が覚める。「さて、今日の現場は柏か!」

スマホで天気予報を確認すると、今日は快晴。

「よし、床研磨日和だ!」と気合を入れる。

サンディング作業は細かい粉塵が出るから、雨が降っていないほう片付けやすい。

道具をトラックに積み込み、エンジンをかける。

スピーカーから流れるのは90年代J-POP。

「やっぱ朝の運転には懐かしい曲が合うなぁ」と思いながら、気持ちを高めていく。

「今日は1階リビング、廊下、2階の洋室と…ほぼ全部か!」

作業量を思い浮かべながら、コーヒーを一口。「最近のコンビニのコーヒー美味いなぁ~」

なぜだ、新築の床なのに足跡が残る?

「新築の床にフローリングを貼ったんだけど、なぜか足跡が残ってしまう…」

ご相談をいただいたのは、注文住宅専門のSさま。

「新築なのに、歩くたびに足跡がついてしまうってどういうことだ…?」

これはなかなか珍しいケース。

しっかり原因を見極めて、適切な対応をしなければならない。「腕が鳴るな!」と気持ちが高まる。

原因の見解は、最後にしっかり説明しよう。

本当だ!足跡が残る

現場の床を見てみると、確かに新築らしいピカピカの仕上がり。でも、ちょっと歩いてみると…

「あっ、本当に足跡がつくぞ…!」

歩いた部分だけ、うっすらと色が薄くなってしまう。「これは気になるな…」

せっかくのかっこいい床なのに、このままだと使うたびにストレスになる。

「よし、サンディングでしっかり仕上げるぞ!」

フローリングが貼られているのは、1階のリビングと廊下、2階の洋室などほぼすべて。

まずは現状のフローリングの特徴をチェック。

✅ 節アリのフローリング

✅ こげ茶系の色でシックな雰囲気

✅ ナチュラルな色合いよりも節が目立ちにくい

「これはカッコいい床だな~!」

ナチュラルなフローリングもいいけど、節アリの濃い色は独特の味がある。

節なしのツルッとした床では出せない深みのある仕上がりだ。

ただし…色落ちという問題さえなければ、最高の床だったんだけどな…!

前述もしたが以下の場所を研磨していく。

✅ 1階リビング&廊下 → 家のメインスペース。ここはしっかり仕上げなきゃならない!

✅ 2階の洋室 → 人が過ごす時間が長い場所だから、ムラなく綺麗に研磨する必要あり。

針葉樹は軟らかい木が特徴で、削るにしても削り過ぎないように行う必要がある。

新品のフローリングは特に軟らかいです。

新品の床だから注意が必要

今回のフローリングは針葉樹。

針葉樹は、広葉樹に比べて柔らかく、削りすぎると大変なことになる。新品ならなおさら…。

特に軟らかいからだ。

「削りすぎたら、一気に薄くなっちゃうぞ…!」

慎重に、均等に削るのが職人の腕の見せどころ!

戸建て住宅の床サンディング開始

サンディングマシンを準備し、いよいよ作業開始!「ブウォォォンー」いつものマシンの音が流れる…

「このフローリング、面取りされてるな!」

面取りとは、フローリングの角を少し削った加工のこと。

フラットにする工程のない、仕上げ材には良く使われる加工だ。

ただし…削りすぎると面取りの部分まで削れてしまうから要注意!

「慎重に…慎重に…」

端の部分は、サンディングマシンが入らない。

「ここは、手作業で丁寧に仕上げるしかないな!」

木が柔らかいから、機械で削りすぎるとダメージが出る。細かい部分は手作業でじっくり削る!

部屋の中心は、マシンをゆっくり前後に動かしながら、研磨していく。「おぉ…いい感じに仕上がってきた!」

サンディングを進めると、美しい木肌が現れた。「よし、完璧!」

そして、問題の原因が判明。

足跡が残る理由は…

✅ コーティングが素地に密着していなかった!

✅ 拭いても完全に取れないのは、そもそも塗膜が不安定だったから!

もしこのまま上塗りしても、付着性や密着性が保てないため、同じ問題が繰り返される。

だから、既存のコーティングを完全に取り除くしかなかった!

そして、フローリング部分すべてを削り終わった!

「よし、後は!着色と塗装をすれば、お客様も安心して歩けるはずだ!」

最後にもう一度床を確認する、次の職人へと引き渡すためだ。

「次の現場も最高の仕上げをするぞ!」と、新たな挑戦へ向かうのであった。

【無料相談受付中】

昭和46年創業から研磨塗装に取り組んできました。

見積や写真での研磨のできる、できない、まずはお気軽にお問合せください!

電話でのお問合せ

✆0120-460-461

メールでのお問い合わせ

今回現場!剣道場に到着

今回の現場は…なんと剣道場!

そう、あの「メン!」「ドウ!」という声が響き渡り、竹刀が火花のようにぶつかり合うあの戦いの場だ。

足音が「ズバン」「ズバン」と鳴り響く、床が主役とも言える空間。

そんな場所の床を任されるってのは、まさに職人冥利に尽きる。

気合い入れて乗り込んだぞ!

道場の空気はどこかピリッとしてて、まだ誰もいないのに「勝負の空気」が漂っているようだ。

そこにこれから、俺たちが魂を込めたフローリングを敷いていくって思うと、もう胸が熱くなるんだよな!

私たちは床専門職人!フローリングのプロ

私たちはフローリングを再生させる研磨塗装だけでなく、下地やフローリング張りまで一式でできる。それがフローリング専門職たる所以だ

よく「内装やさんですか?」って聞かれるけど、いやいや違うんだな。

俺たちは“床を張る”ところから“再生”まで全部やれる、いわば“床のプロ”。

下地づくりから仕上げ塗装までワンストップ。

もちろん今回も、点検口から換気口、そして下地の調整からフローリング張り、研磨、塗装まで一手に引き受ける。

それが俺たち、フローリング専門職人。

床のことなら根っこから知ってるし、どんな現場でも「任せてください」って胸張って言えるのが強み。

何でも屋じゃない、床のことだけを極めた“職人道”がここにあるんだ。

でも、あまり一般の方には馴染みがないんだけど…

今回工事の内容

今回のミッションは、すでに使われてきたフローリングの上に、新しいフローリングを重ね張りするっていう“二重張り”工法。

これ、見た目以上に高度な技術が要るんだ。

段差やたわみをしっかり拾って調整してやらないと、あとで「あれ?ここだけ沈むぞ?」なんてトラブルが起きかねない。

だから、仕込みが命。

ただ重ねるだけじゃない、“活かして塗り替える”ような、いわば“床のリノベーション”だね。

そして最後は、その新しい床を研磨して、新しい道場床に仕上げていくという、ワクワクする流れ。

任務、開始!

剣道場用フローリング張り開始

張るのは剣道場用フローリング。

これがまた、ただの木じゃない。

寸法安定性が高くて、乾燥にも強くて、表面にはクッション性がほんのりある、剣士の足腰を守るために選ばれた樹種なんだ。

まずは床全面にボンドをベタ塗りしていく。

そこからは、もう“職人のショータイム”

一枚一枚位置を見極めながら「バシッ!」「バシッ!」とステープルで固定。

この音がまた気持ちいいんだわ。

まるで竹刀の一撃みたいに、床に魂を打ち込んでる感じ。

張ったそばから美しい木肌が並んでいく光景は、見ててもうっとりしちまう。

リズムよく張っていくのが気持ちいい

午前の冷えもなんのその。

ボンド塗って、板を置いて、ステープルを打って…。気づけば体が軽くなってきて、リズムが出てきた。

こうなるともう止まらない、まさに”ランニングハイ”ならぬ”床張りハイ”状態。

ステープルガンが「バシッ!」「バシッ!」と小気味よく鳴り、コンプレッサーが「ブルルルル…」と唸り始めたときは、もうスイッチが入ってきた証拠。

空気と体と床が一体になって、まるでミュージシャンのライブみたいな感覚。

”リズミカルだっ”

この、ステープルとコンプレッサーと自分の動きと、一体になった感じがたまらなく気持ちいい。「よっしゃ、今日は調子いいぞ!」って声が自然に出る。

いざ!研磨へ

全体を張り終えて、いよいよお待ちかねの“研磨タイム”だ!

でもここからは、いったんテンションを落として集中モードへ。

なにせ削り過ぎたらすべてが台無し。

せっかく張ったフローリングの表情を壊さないように、サンディングマシンの重さを手のひらに感じながら、じっくり、丁寧に滑らせていく。木の香りがふわっと立ち上ってくる瞬間、ああ、やっててよかったって心が満たされるんだよな。

表面がみるみる均されていく感覚は、まさに床が“目覚めていく”ような時間。

研磨完了

研磨完了!

遠くから眺めてみると、まるで鏡のように光をやわらかく反射する美しい下地が広がってる。

まるで床が「ありがとう」って言ってるみたいな、そんな錯覚に陥るくらい。

新しい木肌が顔を出して、これから始まる“剣道の日々”に向けて準備万端って感じ。

床がここまで美しくなると、もう言葉はいらない。

ただただ、ニヤけてしまう。

よくぞここまで頑張ったな、俺。

そして、この床よ、いい舞台になってくれよなって、心の中で語りかける瞬間だ。

剣道床に命を吹き込む

剣道場の床ってのはね、ただ滑らなければいいってもんじゃない。

むしろ滑らなすぎても危険。

適度な“止まり”と“流れ”が共存してないと、剣士の足運びに影響が出る。

だから仕上げの塗装は、慎重に選ばなきゃいけない。

滑りすぎず、でもブレーキも効く。

まさに“絶妙のバランス”を求められる。

一般家庭の床とはまるで違う世界。

だからこそ、塗料の種類や塗り方、乾燥時間まで全部計算して、俺たちは“剣道の床”をつくっていくんだ!

剣道場床の滑り具合の大切さ

剣道ってのは、見てるだけでも息を呑む迫力があるだろ?

バシッと一歩踏み込んで、ガッと竹刀を振り抜く。

その一瞬のために、床がブレたり滑ったりしたら、それだけで試合の流れが崩れる。

つんのめって転ぶなんてことがあったら、それこそ命取り。

だからこそ俺たちは、ただ見た目を整えるだけじゃなく、“剣士の一歩”を支える床を作らなきゃならない。

全力で踏み込んでも安心な、そんな床をね。剣道の迫力の裏には、俺たち職人の技があるんだよ。

クライマックス

「おっと、まだ終わりじゃなかった!」と自分にツッコミを入れながら、最後の大事な仕上げ、そう――ライン取りだ。剣道用のコートを、オイルで描いていく。白線じゃないんだ、これがまた渋いんだよ。木目にそっと馴染むように、でもはっきりとそこに“道場の区切り”を示すライン。この瞬間、ただの床が“剣道場”に生まれ変わる。オイルの匂いとともに、空気が一変する感じがたまらない。「ありがとうございました!」と現場を後にしながら、またひとつ、床に魂を込めた証が残った――明日もまた、床づくりの日々が続くのだ!床職人奮闘記、完!

【無料相談受付中】

昭和46年創業から研磨塗装に取り組んできました。

見積や写真での研磨のできる、できない、まずはお気軽にお問合せください!

電話でのお問合せ

✆0120-460-461

メールでのお問い合わせ

以下の写真の上でスクロールすれば様々な現場のビフォーアフターを素早くご覧いただけます。

いかがでしょうか?

大切な無垢の床が蘇るんです。

私も、小さい頃は、実家の無垢の床の上で転げ回ったり、落書きをして叱られたり。

家族の笑い声や、涙も、床は全部見ていたんだと思います。

でも、時は流れ、傷んできたこの床を見て思いました。

「このままじゃ、もったいないな」って。

私たちができるのは、磨いて、整えて、“あの頃の記憶”をもう一度、この床に取り戻すこと。

ただピカピカにするんじゃない。

その木が過ごしてきた年月を尊重して、これからまた何十年と寄り添っていけるように、“受け継ぐ床”としてよみがえらせること。

床って、不思議です。

何も話さないのに、たしかに“語ってる”ようで。

それは、住んだ人の想いだったり、触れた手のぬくもりだったり。

この床を見て、「この家、大切にされてきたんだな」って、感じてくれる人が、きっといる。

そして子どもや孫に、「この床、実はね…」と話し、引き継がれていくことを望んでいます。

担当者から折り返しメールでご返信いたします。

私たちの削りなら、浮造りにも。

浮造り(うづくり)とは、木の柔らかい部分を深く削り、硬い木目を残すことで、凹凸のある質感を生み出す仕上げのこと。

見た目だけでなく、手足に伝わる感触まで特別なものに変わります。

この仕上げを施すと、木目が立体的になり、光の当たり方で表情が変わる。足裏に伝わる心地よい凹凸は、自然の木道を歩くような安心感。

古き日本家屋やリゾートホテルで見かけるような、格調高く温もりのある空間が、既存の住まいで味わえます。

毎日の何気ない暮らしの中で、

ふと床に目をやったときや素足で歩いた瞬間に、「やっぱりこの床にしてよかった」と感じる。

浮造り仕上げは、そんな喜びをあなたに届けます。

空間全体が上質に、そして自分らしく生まれ変わります。

「帰るのが楽しみになる家」

「人を招きたくなるリビング」

浮造り仕上げは、あなたの暮らしそのものを格上げします。

現場は一つとして同じではありません。

体育館のように工期が限られた現場もあれば、楽器や精密機器が並ぶ、粉塵を避けたい繊細な空間もあります。

私たちは、そのどちらも「ベストな状態」でお応えしています。

だからこそ、研磨機は一種類だけでは足りません。

公共施設の大規模現場では、圧倒的なスピードで削れる自走式研磨機。

繊細なメンテナンス現場では、粉塵を最小限に抑えるBONA社製のダストフリー研磨機。

細部の仕上げや特殊な床には、手動式やポリッシャーを使い分けます。

削る速さも、精密さも、仕上がりの美しさも。

現場ごとの条件に合わせて、最適な一手を選べることが、

私たちが「削りのプロ」と呼ばれる所以です。

お客様が求めるのは、ただの床の削りではなく、「選ぶことができる、時間、環境、仕上がり」。

そのための道具を、私たちはすべて揃えています。

だから多くの現場のご依頼をいただいています。

暮らす人も、訪れる人も、そしてその空間を守る私たちも…

塗料選びには、それぞれの物語があります。

小さなお子さまやペットと暮らすご家庭には、食品レベルの安全性を誇る自然系オイル塗料を。

化学物質を含まず、植物由来のやさしい成分で仕上げるから、家族が素足で過ごす床も安心です。

一方で、商業施設やスポーツ施設のような過酷な環境には、重歩行や激しい使用にも耐える高耐久塗料を。

見た目の美しさと機能性を長く保ち、管理コストを抑えます。

暮らしの安心感も、施設の耐久性も、どちらも大切にしたい。

だから私たちは、多彩な塗料を揃え、現場ごとに最適な一手をご提案します。

新しい床の輝きは、毎日の景色を変えてくれます。

たとえばグロス仕上げは、まるで大理石のような鏡面の艶をまとい、窓から差し込む光をくっきりと反射させます。

リビング全体が明るく広く見え、足を踏み入れた瞬間に高級ホテルのロビーのような華やかさを感じられるでしょう。

シルクマット仕上げは、絹のような柔らかな光沢が特徴。

光を優しく受け止め、派手すぎない輝きが落ち着きと上質さをもたらし、ワインを片手に過ごす大人の時間にぴったりです。

マット仕上げは光沢を抑え、木のぬくもりを素足にそのまま伝える自然体の質感。

休日の朝、家族でくつろぐ時間をやわらかく包み込みます。

ナチュラル仕上げは、素の木の表情をそのまま残しながら汚れから守る仕上げ。

古民家や木の家によく馴染み、まるでそこにずっとあったかのような安心感を与えます。

そして自然塗装(オイルフィニッシュ)仕上げは、木の奥深くまでオイルを染み込ませ、

木目や色合いをぐっと引き立てます。年月とともに艶と深みが増し、ヴィンテージ家具のように味わいが育っていく。

そんな経年変化の喜びを暮らしに添えます。

それぞれの仕上げは、空間の印象だけでなく、そこで過ごす時間の質や気分を変える選択肢。

あなたの理想の暮らし方に合わせて、ぴったりの仕上げを選んでください。

担当者から折り返しメールでご返信いたします。

父から受け継いだ技術が、今、時代に求められている

私がこの道に入ったのは、父から技術を受け継いだのがきっかけでした。

昭和の建築ラッシュ期、文教施設や体育館、工場などには、無塗装の無垢フローリングが当たり前のように使われていました。

湿式工法による仕上げで、削って塗装して、初めて完成する。

そんな時代です。

実はこの「床を再生する」という概念は、1875年にギュスターヴ・カイユボットが描いた《床削りの人々》にも表現されており、100年以上前から人々は「床の手入れ」に価値を感じていたのです。

試行錯誤の中で磨かれた職人の技

父はサンディングの先駆者の一人であり、最初は失敗も多かったと聞きます。

仕上がりに納得がいかず、やり直しをしたことも少なくなかった。

教えてくれる人もいない中で、試行錯誤しながら一つ一つ積み重ねていった経験が、今の技術の礎となっています。

公共施設が中心だった時代、一般住宅には広まらなかった

長らく、我々の仕事は体育館や商業施設など大規模物件が中心で、一般住宅の方にはほとんど知られていませんでした。

しかし今、価値ある無垢材が劣化や汚れによって「張り替え」られてしまう光景を見るたびに、もったいなさを感じています。

その床に宿る“記憶”を未来へ残すために

無垢材の床には、家族と過ごした時間や思い出が刻まれています。

それをただ「古くなったから」と捨てるのではなく、再生することで“かたち”として残す。

実際、体育館の床材が再利用され、机や椅子、スラムダンクのビジュアルボードとして生まれ変わったように、住まいの床もまた次の世代へと引き継げるのではないか。

私たちは、床の再生を通して「時間」と「想い」を未来につなぐお手伝いをしていきたい。

より多くの人に、この技術と価値を届けることが、フローリング専門業者としての私たちの役目なんです。

担当者から折り返しメールでご返信いたします。

床を生まれ変わらせるとき、すべてが研磨で解決できるわけではありません。

中には、たわみが出ていたり、下地から傷んでいる場合もあります。

そんなときこそ、「どうするのが一番いいのか」を正しく判断できる経験と技術が必要です。

私たちは、研磨再生の魅力を最大限に活かすご提案はもちろん、場合によっては張り替えや下地補修など、最適な改修方法をご提案できます。

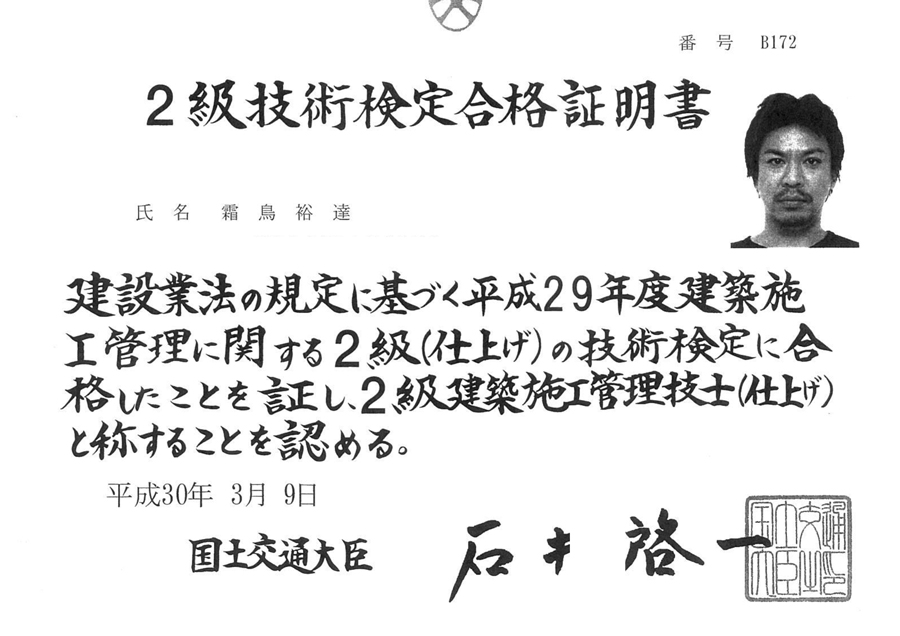

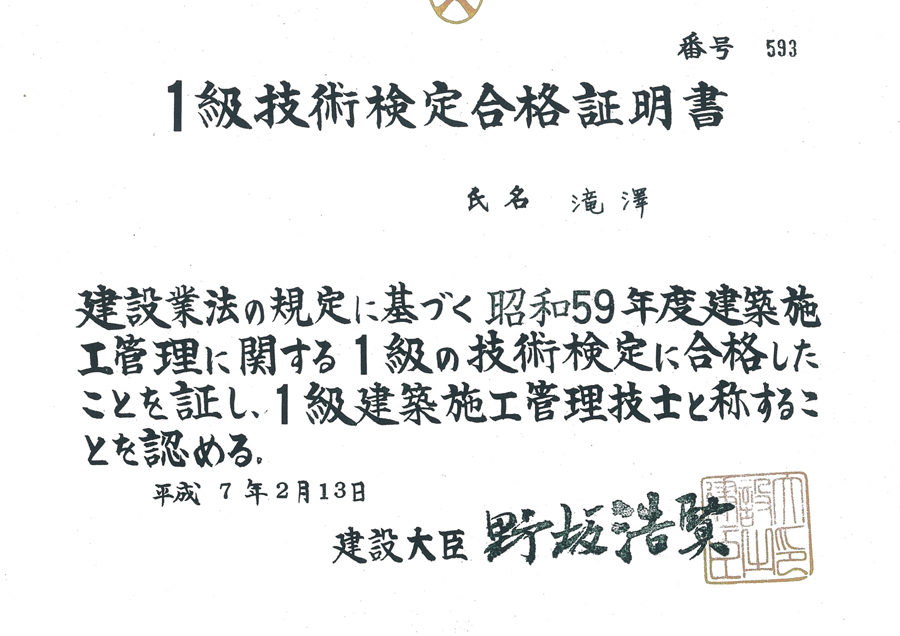

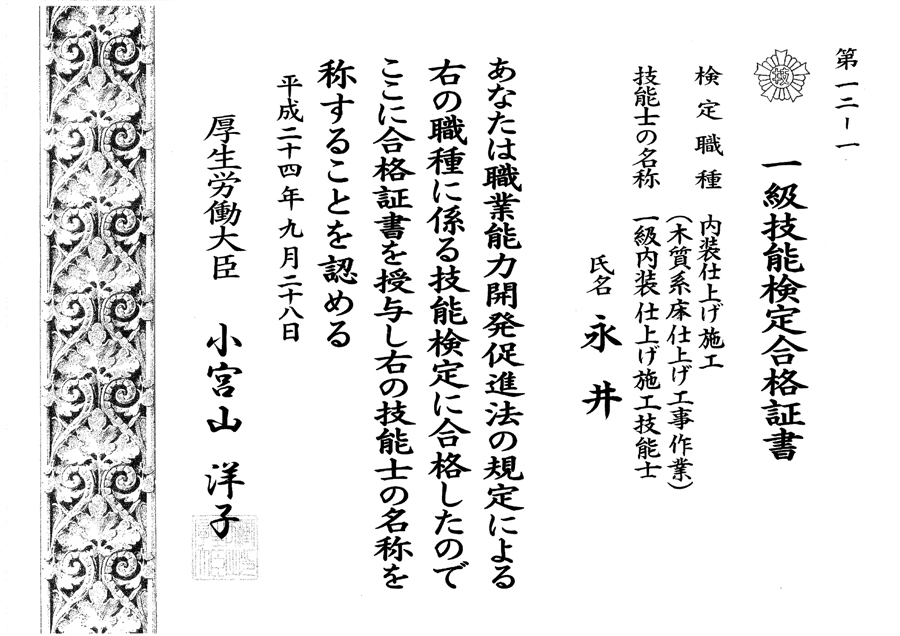

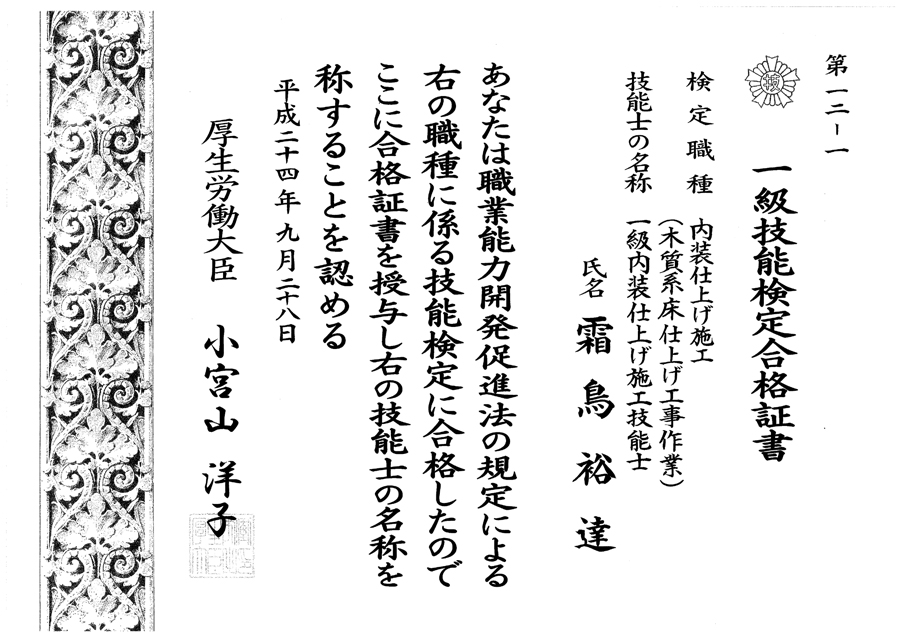

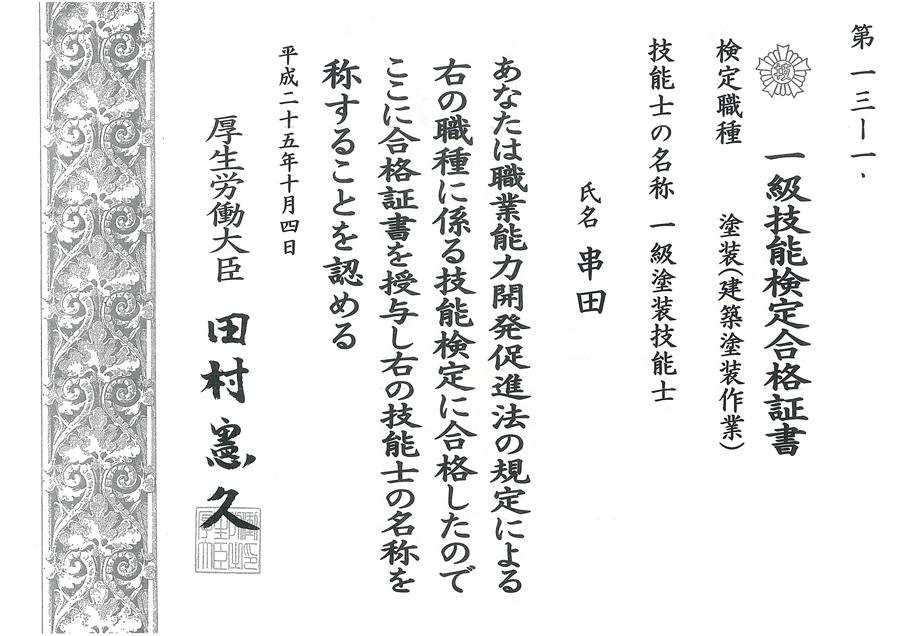

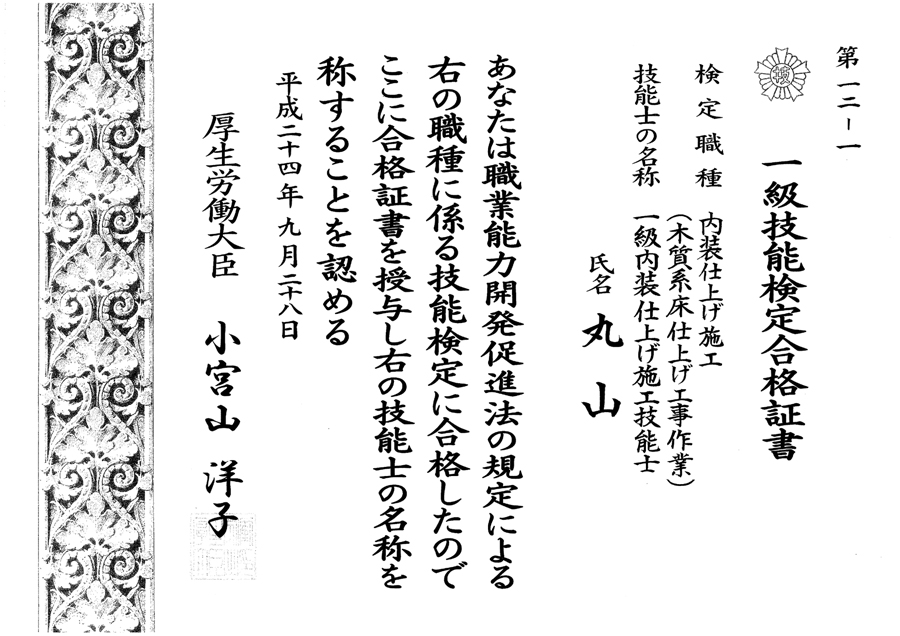

その背景には、国家資格であるフローリング1級技能士としての知識と経験があります。

その他にも、2級建築士や1級施工管理技士などの技術者も在籍、入札案件や公共案件にまで対応しています。

施工計画書や工程表、各種安全書類、入札書類なども作成できるので安心です。

| 2級建築士 | 建設業経理事務士 |

| 1級・2級建築施工管理 | 危険物取扱免状丙種 |

| 2級土木施工管理 | 危険物取扱免状乙種4類 |

| 1級・2級塗装技能士 | 有機溶剤作業主任者 |

| 1級フローリング技能士 | 特定化学物質等作業主任者 |

また、経営審査事項Aランクの会社でもあります。

実はあまり知られていませんが、公共工事を請け負うには、厳格な審査をクリアしなければなりません。「うちも公共工事をやってみよう!」と軽い気持ちで挑戦しても、審査の壁に阻まれてしまうのです。

工事を発注する役所や公務員の方々も、適当に業者を選ぶわけにはいきません。

なぜなら、彼らの使命は「地域の皆様に確かな建築物を届けること」。

そのためには、請け負う企業の信用と信頼を定期的にチェックする必要があります。

では、どうやって企業の信頼性を確認するのか?

ここで登場するのが「経営審査」です。“経営事項審査”といいます。

経営審査は 企業を数値化し、見える化する仕組み!

経営審査では企業の実力を数値化して評価します。

具体的には、次の4つの視点でチェックされます。

1.経営状況

2.経営規模

3.技術力

4.その他の審査事項(社会性など)

経営状況(財務の健全性)

- 会社の利益率は安定しているか?

借入金が多すぎないか?

経営が健全に運営されているか?

経営規模(会社の大きさ・実績)

- どれくらいの売上があるのか?

従業員の数は十分か?

これまでの施工実績はどうか?

技術力(技術者の資格や施工能力)

- 資格を持った技術者はどれくらいいるか?

これまでどんな工事を担当してきたか?

その他の審査項目(社会性等)(社会的責任の取り組み)

- 労働環境の整備は適切か?

法令を遵守しているか?

環境対策など、社会的な配慮はあるか?

これらを客観的に数値化し、評価を行うことで、「この会社なら公共工事を安心して任せられる」と判断される仕組みになっています。

なお、「経営状況の分析」については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行うことになっており、業者が勝手に自己評価するものではありません。

つまり、完全に公平な基準で評価されるということです。

公共工事は、一般の工事とは違い、厳格な基準と多段階の検査をクリアする必要があります。

社内検査、元請け検査、役所の検査、さらに大規模工事では設計検査まで。

これらの厳しいハードルを乗り越えられるのは、確かな知識と技術を持つ業者だけです。

私たちは、経営審査Aランクの優良業者として、自治体から指名を受け、多くの公共工事を手がけてきました。

おかげさまで有名物件に対しても多くの実績があります。

公共物件フローリング研磨塗装施工事例

| 東京都 | 皇居内剣道場 |

| 山梨県 | 山梨大学 |

| 新潟県 | 新潟大学 |

| 長野県 | 信州大学 |

| 東京都 | 国土交通大学校 |

| 神奈川県 | 横須賀米軍基地 |

| 神奈川県 | 厚木市運動公園体育館 |

| 東京都 | 文教大学 |

| 富山県 | 富山第一高校 |

| 千葉県 | 船橋勤労市民センター |

| 山梨県 | 山梨学院大学 |

| 東京都 | 大正大学 |

| 静岡県 | 富士市富士川体育館 |

| 神奈川 | 横浜国際プールサブアリーナ |

| 大阪府 | 近畿職業能力開発大学校 |

「研磨では難しいですね」と判断したときも、そこで終わりではありません。

別の選択肢を示し、お客様の暮らしや用途に合った最良の方法をご案内します。それが、霜鳥が選ばれ続ける理由です。

お問合せの電話が鳴る

トゥルルルル!事務所の電話が鳴った!

ガシャ

はい!「あの、洋室のフローリングに…なんていうんですかね…輪っかのシミができちゃって!もう毎日それを見るたびに、直せるのか不安なんです!」

どうやら、植木鉢を置いた跡らしい。依頼主は「ネットで“フローリング施工会社”って出てきたから…何とかしてほしくて」と慌てたようすだ。

頭の中で、私はその輪ジミがじわじわと広がっていく場面を想像し、「これは早めの対応しなければ!」と職人魂に火がついた。

「はい、補修もできますよ!」とお答えする。

ただ、現状を知らずしてどうすればいいか判断はできない。

まずは輪ジミの状態を知るのが先決だ。

「お写真を送っていただくか、直接現場を見に伺いますが、どちらがよろしいですか?」と提案すると、相手の声が少し落ち着く。

床の色味、材質、シミの深さ…それらは写真でだいたい見当がつくが、現物はもっと情報をくれる。

木目の走り方、光の反射、部屋の湿度…それら全部が私の頭の中で施工のシミュレーションに組み込まれていく。

写真を送ってくれるとのこと

「では直ぐに写真を送りますね!」という依頼主の声に、「了解です!」と待機することに。

メールを待つ間、机の端に置いた道具箱をちらりと見る。

スプレー、補修材、パテ、研磨パッド…すべてがスタンバイOK。

ほどなくして届いた写真を開くと…うーん、これはなかなかの強敵だ。

淡い色のフローリングに、輪っか程度かと思いきや大きく広がっている。

存在感が増したのか…

確かに依頼主にしてみれば毎日、目に映るのであれば不安になるなと思う!

次の日、写真を見た結果を電話で伝える。

「えっとですね、この床材は無垢や複合ではなく、表面に化粧シートが貼られているタイプです。ですから、削って塗り直すというよりは“色を合わせる補修”でいきましょう。」

そう説明すると、電話口で「あぁ、なるほど」と納得の息が漏れる。

削れない素材は、色と質感を合わせる技術が命。

まるで絵画修復士のような気持ちで、“色合わせモード”がカチッとスイッチオンする。

色補修とは?

「そうです、色を合わせて周囲と馴染ませれば、輪ジミはほとんど分からなくなります!」とに答える。

それが補修の醍醐味。

シミが消えた施工後。

お客様の「えっ!?どこだったっけ?」という反応が、私たち職人にとってのご褒美であり、喜びの瞬間でもある。

頭の中では、すでに色粉と補修材を練って筆でちょんちょんと置いていく自分の姿が浮かんでいる。

ご依頼

お客様からは「それでお願いします」。

「では施工日を調整しましょう!」とカレンダーをめくる。

依頼主の声も少し明るくなっていて、きっとこの時点で“直る”という安心感が生まれているのだろう。

現場へ行く日が決まれば、あとは、補修キットの確認だ!

そして、ついでに電話口でお客様に一言。

「ちなみに、当日で構いませんので、どうやってこの輪ジミができたか教えてください。

原因によっては、費用も抑えられる可能性があります。」

すると、「え?そんなこともあるんですか?」と驚いた様子。

そう、故意でなければ、場合によって火災保険が適応されることがあるのだ!

補修日、当日

当日、工具と材料を詰め込んだ鞄を抱えて現場へ。

洋室のドアを開けた瞬間、問題の輪ジミが視界に飛び込んでくる。

うん、写真よりも手ごわいな。

ここでまずは作戦会議。

スプレーで全体を薄く吹くか、それとも補修材でピンポイントに攻めるか。

光の入り方を確かめながら、私は道具箱の中で指を迷わせる。

「まずは試してみるか」と手を動かす瞬間の緊張する。

色をあわせていく

最終的に選んだのは補修材を手に取り、輪ジミの中心から外側へと色を少しずつ重ねていく。

薄いベージュ、ほんのり赤み、微量のグレー…と、職人の目だけが分かる絶妙な配合で色を作る。

木目の流れに沿って補修材を引くと、輪ジミはじわじわと溶け込むように消えていく。

鏡の前で髪型が決まったときのような、小さな満足を感じる。

仕上げの確認

最後に全体を見渡して、「これで終了です!」とお客様に見せる。

輪ジミだった場所を指差しても、「えっ、ここですか?」と半信半疑の表情。

私も、「そう、気にならなくなりました」と言う。

お客様は「凄いね!よく色あうね…」と感嘆の声。

職人として、この瞬間が何よりのご褒美だ。

作業後、道具を片付けながら、「また困ったら呼んでください」と告げ、玄関を出ると、背中に小さな達成感がじんわりと広がっていた。

【無料相談受付中】

私たちはフローリングの専門職人、そして内装のプロでもあります。

床のお悩みまずはお気軽にお問合せください!

電話でのお問合せ

✆0120-460-461

メールでのお問い合わせ

本日の任務はフローリング補修!

朝から工具箱を抱えて現場入り。

今日の任務は“フローリング補修”。

部長より依頼された現場だ!

現場を覗くと、表層の仕上げシートがペロリと剥がれ、下地がむき出しに…。

この剥がれは小さく見えて、放っておくとどんどん広がっていく。

だからこそ「早めに直したい」というご依頼は大正解。

さあ、今日も床の再生ストーリーが始まる。

素地むき出し!フローリングの赤裸々

表面の化粧シートが剥がれると、基材である表層下の圧縮材がそのまま見えてしまう。

これが問題なのは見た目だけじゃない。

この材料は水や湿気に弱く、放置すれば染み込んでしまうかもしれない。

最初は小さなシミでも、気付けば黒ずみになり、さらには腐食の入り口になることもある。

いわば素肌を紫外線に晒すような状態。

このままでは床の寿命を大きく縮めてしまう。

補修の使命は、ただ隠すことではなく「もう一度守れる状態」にも戻すことだ。

下地処理は補修の要!

補修のスタートは“下地処理”。

ここをおろそかにすれば、どれだけ見た目を整えても、再発してしまう恐れがある。

まずパテをしっかりと埋め、段差を消して平滑にする。

その後、ペーパーでひたすら削る。

削りすぎれば周囲とのバランスが崩れ、削り足りなければ凸凹が残る。

指先で確かめ、光を反射させながら確認する、それなりの繊細さが求められる。

「床は正直だから、手を抜けない」そんな職人の魂が宿る工程だ。

いよいよ色付け!

下地が整ったら、いよいよ色付けに入る。

調色は職人泣かせの工程。

フローリングは経年変化で日焼けや劣化によって独特の色味を帯びている。

新品のカタログ色と同じでは馴染まない。

そこで微妙な調整を繰り返す。

「赤みが強いな」「もっと黄を足すか」「いや、ほんの少し黒を…」と試行錯誤。

吹き付けた瞬間に床が呼吸を取り戻したように見える瞬間は、職人として心が震える。

全体を馴染ませる技

補修部分だけに色を乗せると、かえって“パッチワーク感”が出てしまう。

そこで周囲にも薄く吹き付け、全体に馴染むように広げていく。

これにより、目は傷を追わなくなり「床全体が自然に見える」錯覚を生むのだ。

お客様が「え?どこ直したの?」と首を傾げるくらいが理想。

まさに“馴染ませる技”が仕上がりの決め手だ。

吹き付け完了!感動の瞬間

吹き付けを終えた床を見渡すと…補修跡は完全に溶け込み、もはや誰にもわからない。

「あんなに剥がれていたのに…」とお客様の目がまん丸になり、「これ本当に同じ場所ですか?」と驚きの声。

補修の醍醐味は、この“変化の劇的瞬間”。

心の中で「よかった~」と心情を感じられないように、「喜んでいただけて何よりです」とお客様に笑顔を送る。

別角度からも確認!

光の角度によって補修跡が浮かび上がることもある。

だから別角度からも確認。

朝日、昼の光、室内照明…どんな条件でも自然に見えるようにする。

完了後にカメラで撮影しても、補修前後の写真を並べない限り違いが分からないほどの出来映えになった。

木目を描く、床職人は絵描きでもある

色が合っても、木目が無ければ“のっぺり”と人工的に見える。

ここで登場するのが、職人の筆。

木目を一本一本描き足していく。

線の濃淡や曲がり具合を床全体の流れに合わせ、まるで本物がそこにあったかのように再現。

補修職人は、時に絵描きであり、美術家だと感じる得がある。

クリヤ塗装で仕上げる

最後はクリヤ塗装をかけて表面を保護。

これにより補修部分は強度を取り戻し、艶も全体に均一になる。

仕上げにワックスをかければ、床全体がしっとりと輝き、まるで新築の頃のような表情を見せてくれる。

「ここまで戻せるんですね!」とお客様の笑顔。

その一言が、疲れを忘れさせる最高のご褒美だ。

最後に「プロの技で床は生まれ変わる」

住んでいると気付かぬうちにできる傷や剥がれ。

でも諦める必要はない。

プロの補修なら、ただ直すだけでなく“どこを直したか分からない”レベルに仕上げることが可能だ。

DIYキットも悪くはないが、失敗して「余計目立つ床」になってしまうケースも多い。

ここが見極められるのであれば、購入しても損しないだろう。

もし、迷ったらまずは、相談してほしい。

私たち床職人の仕事は、床を救うだけでなく、お客様の日常に笑顔を取り戻すことも大切にしているからだ。

【無料相談受付中】

私たちはフローリングの専門職人、そして内装のプロでもあります。

床のお悩みまずはお気軽にお問合せください!

電話でのお問合せ

✆0120-460-461

メールでのお問い合わせ

Gさまからの床鳴りのご相談

ある日の、朝、電話が鳴った!

「私」:はい

「G様」:「床を歩くとギシギシ鳴る箇所があって、特に梅雨時になると酷くなって」

どこに頼めばいいのか分からなくて困っているそうだ。

寝室をつなぐ廊下と縁側、そしてリビングまでに床鳴りが発生しているとのこと。

「私」:一度見に行きたいのですが…

現調当日

試しに踏んでみると、「ギシ…ギシ…」ときしむような音。

確かに、この音が止まらないで毎日鳴っていれば気になるはずだ。

どれだけストレスかが分かる。

G様は「夜、寝ていると、起こされちゃうことがあるんですよ」と苦笑した。

音の正体を探る

床鳴りの原因は様々だが、今回は二つあった。

床板同士の擦れと下地の問題だ。

私は廊下を少し歩き回り、音が強く鳴る位置をマーキング。

縁側については、下地からたわんでいる部分があった。

「ここはですね」と指差すと、G様も「そこは特に酷いんですよね」と少し不安な表情。

静寂を取り戻す処方箋

縁側の施工方法は、下地のたわみ部分に関しては張り替えることに、下地から強度を高めるプラン。

大引と根太を設置し直し、そして、捨て貼りをし、新しい床材を張る。

説明すると、G様は「ぜひお願いします。たわんだ理由が腐食だったらシロアリも心配だから」と。

その他の床鳴り対策

まずは、床鳴り箇所をマーキングしていく、できれば音の種類毎でテープの色を変えておくと何度も音の種類が見える化され、複数人で作業を行うことになったとしても迷わずにすむ。

いわゆる共有値を高めて作業効率を上げる工夫だ!

さね鳴り部には、市販もされている床鳴り防止剤を入れ込んでいく。

ただ、この材料、フローリング表面に付着すると凄く滑りやくなってしまう。

そのため、養生をして進めていく。

音の消えた廊下

施工後、恐る恐る歩いてみる。

さっきまで「ミシッ」「ミシッ」伝わってきたかすかな揺れと音が、嘘のように消えている。

「シーン…」とした静けさの中で、足音だけが聞こえる。

G様も一緒に歩き、「鳴らなくなった!」と声を上げた。

静けさは暮らしの質

「これで夜中にキッチンへ行けます」とG様は笑う。音を消すというのは、ただの修理ではなく、暮らしの質を取り戻すことだと改めて感じた。

予防のためのひと手間

最後に「床鳴りは湿度や経年で再発することもあるので、年に一度は点検を」と伝えると、G様は「お願いします、今度は早めに相談します」と頼もしい返事。

音のない安らぎ

今日もまた、床鳴りを止めることができた!

一軒の家に“音のない安らぎ”を届けられた。Gさまありがとうございました。

【無料相談受付中】

私たちはフローリングの専門職人、そして内装のプロでもあります。

床のお悩みまずはお気軽にお問合せください!

電話でのお問合せ

✆0120-460-461

メールでのお問い合わせ

「よし、床を大事に使おう!」そう思ったお施主さまは、新築時から毎年ワックスを重ね塗り。

善意のメンテナンスのはずが、数年後には“黒ずみ”“ベタつき”“ムラ”になってしまった。

歩く動線はきれいだが、家具の廻りはベタリと曇り、隅っこは汚れを閉じ込めて固まっている。

住んでいる人にとってみれば「えっ、なんで?」となる。

しっかりと、メンテナンスしていたのに逆に床を汚している行為だったのだ!

“知らないゆえの落とし穴”だったのだ。

そもそも“メンテフリー”ってこういうこと

「メンテフリー」と聞くと、“何もしなくていい”と思われがち。

でも本当は“ワックス不要でキレイを保てる”という意味だ。

防汚性能や耐摩耗性が高く、油分・水分・ホコリが床にくっつきにくいように仕上げられている。

つまり、やるべきは“塗る”ではなく“拭く”。

水拭きや中性洗剤で十分美しさを維持できる設計だったのに、思わず昔ながらの習慣でワックスを重ねた結果、床が汚れてしまったのだ。

家電・スマホを想像してみて

わかりやすい例が、今どきのスマホや家電のパネル。

指紋や油汚れが付きにくい加工がされていて、ひと拭きでスッと落ちる。

それと同じ発想がフローリングにも生きている。

コーティングが“汚れを拒むバリア”になっているのだ。

そこにワックスを塗るのは、スマホの躯体に保護剤を塗るようなもの。

もし、重ね続けたらどうなるだろう?

必要ないどころか、べたべたになったり、手で持つところはすり減り、持たないところは、見た目が悪くなるだろう。

つまり“今どきの最先端の床”も、シンプルケアでこそ本領を発揮するのだ。

昔との比較で見える汚れ常識の変化

「昔の床はワックス必須だったよね?」そう感じる方も多い。

確かに旧来の木材は汚れが染み込みやすく、ワックスで守るのが常識だったかもしれない。

しかし現代の床材は工場で高度な塗装が施されており、汚れにくいのが“標準装備”。

つまり、時代が変わり、素材が進化しているのだ。

それに合わせて、私たちの“メンテ常識”もアップデートが必要。

昔の経験則をそのまま信じると、逆効果になることだってあるのだ。

付着しにくいのは“汚れだけ”じゃない

驚くかもしれないが、メンテフリー床が弾くのは汚れだけではない。

実は“ワックスも弾く”のだ。

結果どうなるか?

一部には乗るが一部には弾かれる=不均一なムラ層。

そこにホコリや微細なゴミが絡みつき、硬化して黒ずんでいく。

つまり、せっかく床を守るはずのワックスが“汚れを抱き込むメンテナンス”になってしまったのだ。

これはもう床にとって汚れに向かって一直線の重ね塗りだった。

“良かれ”が招いた逆効果の現実

ワックスを塗るたびに「よし、これでピカピカだ!」と安心していたお施主さま。

しかし現実には、塗るほどに層が厚くなり、曇りやムラが広がり、黒ずみは一層目立つように。

まるで汚れが床の奥底に閉じ込められていくような状態だった。

「大切にしてきたのに、どうして?」

この困惑は、多くの最先端フローリングを使っている方が経験する“共通のため息”かもしれない。

検索迷子—答えが見つからないもどかしさ

いざネットで調べると、「フローリング 黒ずみ 消し方」などの検索結果は情報が錯綜。

床材の種類、塗装仕様、ワックス成分…条件が違えば対処法も全く変わる。

汎用的な方法を試しても当てはまらず、むしろ悪化させてしまうことも。

結局「うちの床にはどうすれば?」という問いに答えが出ず、途方に暮れるケースが後を絶たない。

原点回帰の答え

最終的に辿り着く答えはシンプル。

「まず、ワックスを取り除くしかない」。

黒ずみの正体は“ワックスと汚れの抱き合わせ”。

つまり、この異物を剥がすことでしかリセットできないのだ。

大切なのは、ピンポイントで除去すること。

薬剤選定という地雷原

「じゃあシンナーで落とせばいいんじゃ?」

安易な発想は危険だ。確かに強力な剥離剤や溶剤なら剥がせるかもしれないが、その勢いで床を痛めつけてしまう恐れがある。

白化、艶ムラ、を酷くするだけ…。

やりすぎ厳禁!慎重さこそ命

例えば、市販されているラッカーシンナーのような強溶剤を長時間置けば、フローリングは簡単に悲鳴をあげる。

表面が曇り、変色し、表面の仕上げまで落とすことも。

だからこそ“これでやってみようとミスマッチな薬品を選ばない”ことが鉄則。

何なら効果があるのか?

スクレーパーやスポンジ、剥離剤を組み合わせて、薄く・段階的に層を剥がす。

床全体をゾーニングしながら“ここにはこのアプローチ”を使い分ける。

薄く、速く、残さない!

剥離の鉄則は、市販されている説明書にも書かれている。

例えば、ワックスはがし上手なる商品の場合には、手順は以下の通りだ。

しかし実際にやってみると、根気がいるし、そう簡単ではないので、困るかもしれない。

そんな時には、お近くのフローリング専門店やコーティングやさん、ハウスクリーニングやさんに相談してみてもいいのでは…

1.「ワックスはがし上手」の原液を、付属のスポンジにたらします。

2.付属のスポンジで床に均一に塗り広げます。

3.1~2分間放置し、付属のスポンジでこすり落とします。

4.ぞうきん等で洗剤分を取り除きます。

5.きれいに水洗いしたぞうきんで3回以上水拭きをくり返し完全に洗剤分を取り除きます。

※一度に広い面積を作業せず、1m2位ずつの洗浄作業をくり返して床全体に行ってください。とのことだ!

再会—素顔の木目が帰ってきた

そして完成。

あの黒ずみは消え去り、床は新築時の明るさと軽やかな足触りを取り戻した。

べたつきもなく、素足で歩けば「サラリ」と気持ちいい。

お施主さまの顔が明るくなり、「本来の床、これでしたー!」と喜びの声。

今回の補修は、“メンテフリー床の落とし穴”を乗り越えた体験。

正しい手入れを知ることで、これからはもっと安心して床と暮らしていけるのだ。

つづく・・・

【無料相談受付中】

私たちはフローリングの専門職人、そして内装のプロでもあります。

床のお悩みまずはお気軽にお問合せください!

電話でのお問合せ

✆0120-460-461

メールでのお問い合わせ

ある日、Kさまからのご相談。「フローリングのリフォームをしたいんだけど…冷蔵庫が大きすぎて出せないし、業者に頼むと時間も費用もかかるし…何とかなりませんか?」と切実なお声。

現場で拝見すると、そこに鎮座するのはまるで冷蔵庫界の横綱。

キッチンの隅で仁王立ち、微動だにしない巨体は、確かに一筋縄では動かせそうにない。

リフォームはやりたい、でもこの巨人が行く手を阻む…さて、職人の知恵の出番だ。

運べないなら、どうする?

もちろん弊社でも冷蔵庫や家具の移動は対応するが、問題はサイズと重量。

特にビルトインに近い形で設置されていたり、狭い通路を通さなければならない場合は、一人や二人の力では無理だ。

お客様の「これ、やっぱり出せませんよね…」という不安そうな表情に、「正直、障害になりますね」と率直にお伝えする。

だが同時に、“動かせないなら動かさずにやる方法”を探し始めるのが、私たちの仕事でもある。

プロにはプロの仲間がいる

そんな時に頼りになるのが、荷揚げ専門の職人たち。

弊社では、こうしたスペシャリストの確保や、物を動かさずに施工できるリフォーム方法の提案も行っている。

お客様が「え、そんな方法?また来ることになるけど大丈夫ですか?」と言われることもあるが、手間をおしまいな事で叶えられることもある。

住みながらでもリフォームはできる!

実は弊社のフローリングリフォームは、住みながらも施工が可能。ただし条件はあるが…

家具を少しずつ移動しながら進めるので、仮住まいの必要がない。

ただし、工事の内容や間取りによっては、一時的に他の部屋に避難する必要があったり、騒音やホコリが生活に入り込むことは避けられない。

Kさまにも説明したが、この“住みながら工事”は意外と人気だ。

生活を大きく変えずに工事できるメリットは大きい。

住みながら工事のメリット

住みながらの工事最大のメリットは、引越し不要で費用と手間を抑えられること。

さらに、現場で工事の進み具合をリアルタイムで見られるため、「この色味で進めたらどんな仕上がりになるだろう?」とその場で確認が可能。

生活のリズムを大きく崩さず、普段通りの生活を続けられるのも魅力だ。

Kさまのように仕事や家事が忙しい方にとって、これは大きな安心材料になる。

でも、やっぱりデメリットも…

もちろん良いことばかりではない。工事中は、どうしても騒音とホコリが発生する。

生活スペースが制限され、一部の部屋が使えなくなる日もある。

さらに、住みながらの工事は作業スピードが落ちるため、予定より長引くこともある。

その分、工期延長による費用増の可能性もゼロではない。ここを事前に理解してもらうのが、トラブル防止の第一歩だ。

住みながらリフォーム成功の5つの秘訣

① 信頼できる業者選び:経験豊富で、柔軟に対応してくれるところを。

② 事前相談:工事内容・期間・費用をしっかり確認し、不安を解消。

③ 生活スペース確保:家具移動や一時的な荷物置き場を準備。

④ 騒音・ホコリ対策:養生シートや空気清浄機の活用。

⑤ 近隣への配慮:事前挨拶で理解を得る。

この5つを押さえれば、住みながらでもストレスを最小限にできる。

冷蔵庫を動かさずに貼る作戦

話が少し脱線したが、Kさまの本題はやはり冷蔵庫だ。

結論から言えば、張り方向を工夫することで冷蔵庫を動かさずに施工することが可能。

そうすれば、見栄えが悪くならないよう納めることができる。

次回冷蔵庫を買い替えるタイミングで残りを貼れるよう準備しておく。

これは“先を読んだ布石”のようなもので、お客様に「よかった」と言われる瞬間は、職人冥利に尽きる。

お客様の“やりたい”を叶える知恵

結局のところ、リフォームはお客様の「こうしたい」をどう叶えるかの勝負。

時間・予算・条件…いくつもの制約の中で、最適解を導き出すために、私たちは解決策を考えている。

Kさまの笑顔を見て、「今日もまた一つ、お客様のやりたいを叶えられたかな」と心の中でガッツポーズをした。

【無料相談受付中】

私たちはフローリングの専門職人、そして内装のプロでもあります。

床のお悩みまずはお気軽にお問合せください!

電話でのお問合せ

✆0120-460-461

メールでのお問い合わせ

電話越しに「あの…窓際の床だけ色が変わっちゃってって…」と切なげな声。

これって、窓際の床あるある。

窓際がまるで日焼けして色褪せて茶色になったり、逆に色が抜けた、また結露してしまうこともあるやつだ。

しかも今回はまだら模様に加えて、触るとザラザラ…これ、紫外線だけじゃんくて冬の結露の合わせ技だなと直感。

お客様の話を聞きながら、頭の中には見慣れた光景が広がる。

窓から差し込む強い光、その先に広がる色あせたフローリング…そこだけ時が早送りされたように老けてしまっている。

再発も防ぐためにガラスにも対策を

最近のフローリングは確かに昔より日焼けに強い。

でもね、何十年も経てばやっぱり変色する。

紫外線は時間さえあればどんな素材でもじわじわ劣化させるスナイパーのような存在だ。

しかもこれは床だけの問題じゃない。

窓ガラスの紫外線カット性能が低ければ、どんな高性能床材でも早く劣化してしまう。

本当はガラスも紫外線フィルムなどで守るのがベスト。

張り替えただけで終わりにして、また同じ場所で日焼け再発…そんな未来は職人として避けたいところだ。

無垢材や複合材、プリント材で違う

床材には性格がある。

無垢材は豪快な武士タイプ、傷や日焼けも削ってしまえば、再び真っさらな姿を見せてくれる。

複合材は器用な現代人タイプ、表面の化粧板を削って補修できる。

さらに伸縮に強い!つまり寸法安定性に優れている!

でもプリントフローリングは…うーん、これはシャツの柄プリントみたいなもの。

一度削ったら柄ごと消えてしまうので再生不可。

そんな時は張替えか上張りでの勝負になる。

素材ごとの“直し方の個性”を見極めるのも職人の腕の見せ所だ。

まずは、写真をお送りしてほしい

「まずは写真を送ってください!」これが第一ステップ。

床の症状を見れば、補修の方向性は8割決まる。

色の抜け方、木目の生き残り具合、周辺との境界線のはっきり具合…こういうのは写真でじっくり見て判断する。

もちろん、光の当たり方や撮影角度で印象が変わるから、何枚か送ってもらうのが理想だ。

メールで写真が届く間、私は机の横に置いた道具箱をチラ見しながら、「今回は削りか?張替えか?」と現場を頭の中で妄想する。

ただ注意点がある

今回は部分的張替えでいくことに決定。

だがここで注意点がある。

同じ商品名でも製造ロットが違えば、色味が微妙に異なるのだ。

新品の板と、十数年使った板の差はまるで新しい靴と履き込んだ靴くらい違う。

それに、もしその床材が廃盤になっていたら、似た色での対応になる。

だから施工前には方向性をガッチリ決める。

補修後に「なんか浮いて見える…」を防ぐための準備は、この段階でほぼ決まるのだ。

サッシを曲げてしまう恐れも

さて、作業開始。

張替え部分の床板をバールとノコで慎重に剥がす。

特に窓際の板はサッシにのみ込んでいることが多い。

ここで無理に引っ張れば、サッシが「ベキッ」と曲がる…そうなれば補修どころかサッシも補修コースのお供に。

だから道具を握る手にも自然と慎重さが宿る。

まるで医者にでもなったかのように、メスさばきのように、少しずつ、少しずつ外していく。

剥し終わったら、新しいフローリングを張っていく

古い板をすべて剥がし終えたら、いよいよ新しいフローリングの登場だ。

寸法を合わせ、サッと仮置きしてみる。

隙間の有無を確認しながら、木槌でトントンと打ち込んでいくと、板同士が噛み合っていく。

新品の木の香りがふわっと広がり、作業場の空気まで明るくなったようだ。

こうして少しずつ、新しい景色が床の上に広がっていく。

これで終了だ

最後の板を打ち込み、全体を確認。

継ぎ目の隙間も浮きもなく、見事に収まった瞬間、肩の力がふっと抜ける。

工具を片付けながら、頭の中でビフォーアフターの映像を並べては「うん、これは気持ちいい仕上がりだ」と自己満足モードに突入。

分からなくなって、キレイに仕上がりました。

お客様を呼び入れて完成を披露。

「え?分からなくなるもんですね」という反応が返ってくる。

この一言こそ職人への最高のご褒美だ。

日焼けでくすんでいた窓際が、今は部屋全体に溶け込む自然な表情をしている。

お客様の笑顔を背中に受けながら現場を後にし、次の床との出会いに胸を高鳴らせる私だった。

【無料相談受付中】

私たちはフローリングの専門職人、そして内装のプロでもあります。

床のお悩みまずはお気軽にお問合せください!

電話でのお問合せ

✆0120-460-461

メールでのお問い合わせ

ある日の午後、事務所の電話が軽快に鳴り響いた。

「はい、床専門店霜鳥です!」と元気よく出ると、受話器の向こうから切実な声。

「フローリングの表面がボロボロで…直せますか?」。

その声はまるで「助けてください」と言わんばかり。

こうしてまた一つ、床との新たな戦いが幕を開けた。

まずは現状確認から

まずは敵を知らねば戦えない。

写真を送ってもらうか、直接現場を見るのが鉄則だ。

依頼主も「ぜひ見てほしい」と快諾。日程を調整し、来週の金曜日22日に訪問が決定。

電話口の声が少し安心に変わるのを感じた。

こうして床と人、そして職人の縁はつながっていく。

床と椅子の“因縁”

現場に足を踏み入れると、床表面にささくれや擦り傷、凹みができてしまっている。

その元凶は、譲り受けた立派な椅子。

キャスターが小さく、重心が一点に集中し、床をゴリゴリと削り取っていたのだ。

実際に椅子を持ち上げてみるとズシリとした重さ。

「これが原因なんですね…」と確かになかなか立派で重いですね。

床暖房との兼ね合い

さらに詳しく聞くと、なんと床暖房が入っているとのこと。

これは施工方法を大きく左右する要素だ。

床暖の熱伝導を邪魔しない材料が必須。

私は床暖対応の上張りフローリングを提案した。

厚み1.5mm〜3mm、その違いは耐久性と高級感。

お客様に選択肢を示すと、目がキラリと輝いた。

数日後、取り寄せたサンプルをお客様宅へ。

「わぁ、実物は全然違う!」と手にした瞬間に表情が変わる。

肌触り、色味、光の反射具合…。

カタログだけでは伝わらないリアルな質感を体験いただくと、高級感ある1.5mm厚の材料を選ばれた。

「これなら部屋が映える!」と笑顔に。

未来の床を想像してワクワクされているのが伝わってきた。

下地処理こそ命

いよいよ施工当日。

まずは下地の凹みを補修。

これを怠ると後から床が沈み、ギシギシ鳴る原因になる。

床暖の熱がそこだけ伝わりにくく、快適性が損なわれてしまうのだ。

職人は膝をつき、一つひとつ丁寧に確認。

地味な作業だが、ここが仕上がりの命。

表には出ないが、床の寿命にも左右する大切な工程だ。

住まいながらの工事の工夫

「工事中も生活できるようにお願いします」という依頼主の希望。

そこで私たちは1日ごとに作業を完結させ、その日の夜には安全に歩ける状態にする計画を立てた。

工具を片付け、養生を施し、子どもやペットが歩いても安心なように整える。

リフォームは仕上がりだけでなく、“暮らしながらの快適さ”も大切にするのが職人の腕の見せ所だ。

また、床を張る作業はリズムが命。

1日に進められる範囲を見極め、翌日への区切りを明確にする。

「今夜はここまで仕上げていますので安心して歩けます」と伝えると、お客様も安心してくれる。

施工はお客様の安心と並走するもの。

まるでリレーのバトンを渡すように、毎日の進捗を丁寧に積み上げていく。

部屋の端や角は、どうしても細いピースを入れがち。

しかし職人は、それが強度に影響することを知っている。

そこで計算して配置をしていく、これを割付という。

ぱっと見では分からないが、全体の仕上がりの統一感と耐久性を両立させるためだ。

建築業としては当たり前かもしてないけど、お客様に「なるほど、ここまで考えてくれているんだ」感心されたこともある。

蘇った床と次なる依頼

工事完了後、部屋全体が見違えるように明るくなった。

ツヤと温もりを取り戻した床にお客様も感動。

「他の部屋もお願いしたい」と次の依頼まで飛び出した。

傷だらけでボロボロになっていた床が、再び家族を支える舞台へと蘇った瞬間だった。

床職人にとって、これ以上のご褒美はない。

~オフィス床の寒さを無くせ!~

オフィスの床材って何を選び、どうリフォームすればいいんでしょうか?

「これからオフィスの床を何するか検討したい!」「オフィスの床をリフォームしたい」そんな人も少なくありません。

ただ、工事が夏場だと、大事な事を見落としてしまう恐れが!

それは、冬場の足元の冷え込み対策。

オフィスの床は意外と冷気が伝わりやすく、特に1階部分やコンクリートの床だと「足元が冷えてツライ…」なんてことも。

そこで今回ご紹介するのが、OAフロアと断熱材を同時に設置した施工事例!

OAフロアリフォーム!配線収納だけじゃない目的とは?

なぜA社様はこのリフォームを選ばれたのでしょうか?

そこには社員への優しさがありました。

A社様は様々な場所でオフィスを展開。

今回の施工も、そのオフィスのひとつです。冬の寒いオフィス環境、つらいですよね。

特に、床から冷気がじわじわと伝わるオフィスでは、暖房をつけても足元が寒く、作業に集中しづらくなってしまいます。

A様は「社員が快適に働ける環境をつくりたい」との想いから、断熱材+OAフロアを組み合わせた施工をご希望されました。

もし、コンクリートの上に直接、長尺シートや塩ビシート、フロアタイルなどを貼ると、どうしても床の冷たさがダイレクトに足元へ伝わります。

特に、寒冷地ではこの悩みを抱えている方が多く、対策なしでは 「足元は冷え冷え、顔は暖房で暑い」 という状況になりがちです。

A様のムラの無い暖かさをつくりたい理由は、何よりも働く人のため、社員のため!

そんな施工事例です!

OAフロア設置前断熱パネル敷施工

それでは施工事例をご覧ください!

まずコンクリートスラブの上に断熱材を敷くところから施工をスタートします。

この断熱材が、床下からの冷気をブロックし、室内の暖かさをキープする役割を果たします。

直接コンクリートに触れることがなくなるので、床面の冷えを大幅に軽減できます。

際には、根太(ねだ)を設置し、その間に断熱材を均一に敷き詰めていきます。

断熱材には450mmピッチ(間隔)で釘打ちが可能な専用の根太は均等に設置されています。

そこに下地となる合板を敷き、コンプレッサーの釘打ち機を使い、根太に確実に固定します。

いちまい一枚、しっかりと固定されているか確認。

この下地が、最終的にOAフロアを支える重要な基盤になるため、ズレがないか慎重にチェックしながら施工を進めます。

OAフロア施工前のシートが大事なわけ

シートは意外と大切なんです。

その後、滑り止めのシートを敷いていきます。

「えっ?なんでシートが必要なの?」って思う方もいるかもしれません。

ですが、このシートを省いてしまうと、後々トラブルの原因になりかねません!

コンパネの上にそのままプラスチック製のOAフロアを敷くと、床が滑ったりズレたりする原因になってしまいます。

オフィスの床は、日々の歩行や椅子の移動などで常に負荷がかかる場所です。

もしOAフロアがズレてしまうと、歩くたびにガタついたり、段差ができたりと、快適な環境とはほど遠くなってしまいます。

こうしたトラブルを防ぐために、必ず滑り止めのシートを敷く必要があります。

このシートが、OAフロアの安定性を保ち、長期間快適に使える土台となるのです。

DIYでOAフロアを設置しようと考えている方は、滑り止めシートを省かないようにしましょう。

「少しでも費用を抑えたいから」とシートを敷かないと、施工後にズレやすくなったり、結局補修が必要になったりと、余計な手間とコストがかかってしまうことになります。

プロの職人なら、この工程を省くことはありません。

OAフロアについても、置き敷式のOAフロアならレベル調整が不要で簡単に設置できます。

部屋の広さにもよりますが、100㎡程度のオフィスなら1日で施工可能です。

ただ、ある程度、施工のことがわかっていることが前提にはなります。

それほど、難しくないので、まずは施工方法をしっかりと理解して作業することがおすすめです。

ただ、四隅のカットは難しいため事前に割付けて、できるだけカットが必要ないようにすることで施工がよりスムーズになります。

シートと置き敷式のOAフロアの設置工事の完了です。

OAフロアの動き止めとしてシートだけでなく、ジョイント用のパッキンがあります。

必要数を設置します。

最後の仕上げとして、タイルカーペットを施工していきます。

この工程が、オフィスのデザインや雰囲気を決定づける重要なポイントになります。

床の色や質感は、空間全体の印象を左右するため、どの色を選ぶか、どんなパターンで敷くかが非常に大切です。今回は、グレーをベースにベージュをデザイン張りにすることで、シックさと高級感を演出しました。グレーの落ち着いた雰囲気の中に、ベージュのアクセントが入ることで、単調になりすぎず、温かみのある空間に仕上がります。

最後に、タイルカーペットを選ぶ際に気をつけたいのが、「1枚だけ見たときの印象」と「広い面積に敷いたときの印象」は違うという点です。

サンプルではかっこよく見えたものの、いざ床に敷いてみたら「思ったより暗かった」「イメージと違った」と感じることも少なくありません。

そんな時でも、タイルカーペットは部分的に差し替えが可能なので、後からパターンを変更したり、別の色をアクセントとして取り入れたりすることで、オフィスの雰囲気を調整できます。

A様、OAフロア工事及びタイルカーペット敷のご依頼、誠にありがとうございました。

【無料相談受付中】

私たちはフローリングの専門職人、そして内装のプロでもあります。

床のお悩みまずはお気軽にお問合せください!

電話でのお問合せ

✆0120-460-461

メールでのお問い合わせ

私たちは研磨塗装という施工の価値を知ってもらいたいと思っています。

しかし、すべての床が削って蘇るわけではありません。

シートフローリングや厚みが2㎜以下の複合フローリングは、研磨再生はできないという側面があります。

ただ、そこで終わりではないのです。

私たちが考える選択肢は二つ。

ひとつは、自分の理想を叶える「本当に好きな床」を選び直し、上質な空間を新しくつくること。

もうひとつは、既存の床を活かしながら上張りで仕上げ、コストを抑えつつもスタイリッシュな空間へ生まれ変わらせること。

そして…

私たちなら、そのどちらもお届けできます。

「憧れをカタチにしたい」という想いにも、「できるだけ賢く、美しく直したい」という願いにも応える技術と経験があります。

大切なのは床を直すことではなく、その先にある心地よい毎日の景色を一緒につくること。

これからどんな空間で暮らしたいかに寄り添います。

担当者から折り返しメールでご返信いたします。

ここまでお読みいただき、心より感謝申し上げます。

私たちが無垢フローリングの研磨塗装を通じてお伝えしたいのは、「本当に価値あるものを残していきたい」という想いです。

今、多くのリフォームでは床が取り替えられ、本物の木材が廃材として処分されています。

けれども、その床には家族と過ごした日々や笑い声、足音といった暮らしの記憶が刻まれています。

私たちは、それをできる限り残し、活かしたいと考えています。

もしこの流れが続けば、本物の床が消えてしまい、残るのは人工的に作られた素材だけ。

日本の住まいに根付いてきた「木の床と共に生きる文化」そのものが失われてしまうのではないか。

そう考えると、胸が締め付けられる思いがします。

だからこそ、私たちは「残して活かす」という選択肢を広げていきたいんです。

無垢の床は単なる木の板ではなく、家族の時間や暮らしを刻み、世代を超えて受け継ぐ価値を持っています。

お寺や神社で古い柱や床を見たとき、時を超えて人々の営みを感じることがあります。

あれこそが“本物”の力です。

そして、あなたの家の床にも、同じように残すべき価値があると私たちは信じています。

ここまでお読みいただいたあなたへ、特別なご案内です。

私たちの無垢フローリング研磨塗装は、仕上がりの質を守るために 毎月5名様限定 の受付とさせていただいております。大量にお受けすることはできません。それは、一つひとつの床に真剣に向き合い、職人として納得できる仕上がりをお届けしたいからです。

そして今だけ、この記事をご覧いただいた方に限り、工事費用を10%OFF でご案内いたします。

ただし、この特典は 毎月第1週の金曜日23時59分まで。期限を過ぎると受付は終了となります。

もし「いつか直したいな」と心のどこかで思っているなら、その“いつか”を「今」に変えてください。

床は毎日あなたやご家族を支え続けてきた大切な存在です。手をかけることで、これからの暮らしの景色が大きく変わります。

実際にご依頼くださったお客様からは「もっと早くやればよかった」とのお声をたくさんいただきます。

あなたにも同じ後悔をしてほしくありません。

まずはご相談だけでも結構です。

一歩踏み出したその先に、新築のように蘇った床と、心地よい暮らしが待っています。私たちと一緒に、その瞬間を迎えていただければ本当に嬉しく思います。

ご相談は電話か下記のメールファームボタンから!

担当者から折り返しメールでご返信いたします。